Opernhaus, 5 avril

Aribert Reimann s’est éteint l’année dernière, sans avoir pu mener à terme un projet d’opéra d’après Le Portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde. Son neuvième ouvrage lyrique, L’Invisible, assemblage de trois pièces de Maurice Maeterlinck créé à Berlin en 2017, demeurera donc le dernier. La thématique sombre de cette œuvre testamentaire, où la mort se manifeste trois fois consécutives, interpelle forcément, même si elle relève en fait moins d’une prémonition que d’une obsession créatrice permanente. L’Invisible est dédié au frère aîné du compositeur, mort en 1944 à l’âge de 14 ans, à la suite du bombardement de l’hôpital où il recevait des soins. Reimann est resté hanté toute sa vie par cette tragédie, de même qu’il avait été marqué, à la Schaubühne de Berlin en 1985, par la découverte de deux courtes pièces de Maurice Maeterlinck, L’Intruse et Intérieur, puis, vingt ans plus tard, par la lecture de La Mort de Tintagiles. Le fil conducteur de cette trilogie lyrique était trouvé : le nouveau-né de L’Intruse grandit, devient l’enfant endormi d’Intérieur, puis enfin le jeune Tintagiles, héritier condamné à mourir. Une constellation poétique et biographique bien plus riche qu’un simple chant du cygne.

Dans L’Intruse, une famille bourgeoise attend l’issue d’un accouchement. À cette table, seul l’aïeul aveugle ressent une présence invisible et menaçante, jusqu’à ce que sa fille meure en couches. Reimann traduit cette ambiance oppressante par un orchestre réduit aux seules cordes, majoritairement des effets de cordes graves, frappements, grincements sourds… De ces trois pièces enchaînées, c’est certainement la plus imprégnée de l’influence de Debussy (Pelléas et Mélisande, mais surtout La Chute de la maison Usher), a fortiori sur un livret français, puisque Reimann a tenu à garder tous les textes de Maeterlinck dans leur version originale.

La mort est aussi l’invitée non désirée d’Intérieur. Deux hommes, le vieillard et l’étranger, doivent annoncer à une famille paisible la noyade de l’une de ses filles. Aperçus de loin, sereins, inconscients du drame, le père, la mère, leurs deux autres filles et un enfant endormi semblent hors d’atteinte, tandis que les messagers hésitent à entrer. Cette fois, seuls les vents s’expriment en une palette sonore plus délicate, mais non moins anxiogène. Enfin, La Mort de Tintagiles mobilise tout l’orchestre : un château, une vieille souveraine que personne n’a jamais vue, plusieurs héritiers déjà disparus… Quel sera le sort de Tintagiles, petit-fils qui n’a plus que ses sœurs et un vieux précepteur pour veiller sur sa vie ? Le traitement de cette pièce, la plus développée et dramatique, évoque Erwartung ou Elektra par sa densité émotionnelle, surtout dans le long monologue d’Ygraine. C’est aussi là que prend davantage de relief un inquiétant trio de contre-ténors, macabres officiants qui s’empareront finalement de Tintagiles, enfant dont le rôle reste exclusivement parlé.

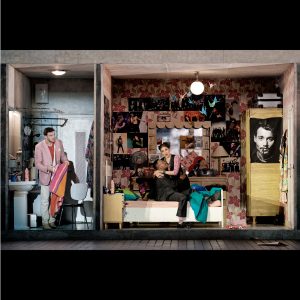

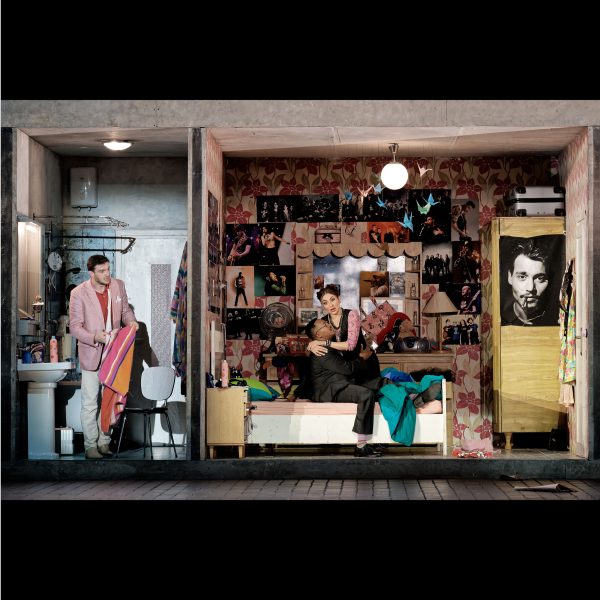

À Berlin, lors de la création de l’œuvre, la production de Vasily Barkhatov insistait beaucoup sur une ambiance réaliste, alors qu’à Francfort, Daniela Löffner, metteuse en scène de théâtre qui fait ici ses débuts à l’opéra, choisit de respecter davantage le symbolisme de Maeterlinck, en restant avant tout allusive. Dans L’Intruse, la famille est attablée sur un plateau nu, sans murs, où l’on pénètre par des portes et des fenêtres inexistantes. À gauche, la jeune mère condamnée peint avec une peinture rouge sang. Un visage couronné émerge de la toile, et reste présent : le prince du dernier tableau ? La reine maléfique ? Pour les deux autres parties, plusieurs îlots végétalisés descendent des cintres, plaques de terre, dont pendent d’innombrables racines. La famille d’Intérieur pique-nique paisiblement là, sans avoir conscience, sous ses pieds, de ce sombre monde tentaculaire où l’enfant Tintagiles trouvera finalement la mort. Un travail intériorisé, valorisé par de subtils éclairages rasants, dont aucun détail ne paraît ni outré ni superflu.

Superbe distribution, très impliquée, Reimann confiant plusieurs rôles à chaque interprète, ensemble auquel ne fait défaut qu’une prononciation française qui pourrait être plus claire. Brillent particulièrement Irina Simmes, bouleversante Ygraine, et Erik van Heynigen, parfait dans ses trois rôles de doyen sentencieux, sous la direction analytique de Titus Engel, qui magnifie la modernité de l’écriture de Reimann avec autant de précision que de raffinement.

LAURENT BARTHEL