Refusé, par l’Opéra-Comique et l’Opéra de Paris, du vivant du compositeur, disparu en défendant sa maison contre des soldats allemands, le 3 septembre 1914, Guercœur paraît, enfin, sur la scène du Palais Garnier, le 23 avril 1931. Suivent de longues éclipses, entrecoupées de rares lueurs discographiques, dont celles, vives, jetées sur la partition par l’enregistrement confié à la baguette de Michel Plasson. Si Osnabrück a osé l’ouvrage au théâtre, pour la première fois depuis sa création, en 2019, l’Opéra National du Rhin fait, bel et bien, œuvre d’utilité lyrique, avec une nouvelle production, portée par Stéphane Degout, dans le rôle-titre, et un aréopage de déesses laïques, mené par Catherine Hunold, en Vérité. Opéra Magazine éclaire ce chef-d’œuvre oublié à la lumière de la personnalité singulière d’Albéric Magnard, à la fois misanthrope et féministe de la première heure, avant de donner la parole à Christof Loy, puis à Ingo Metzmacher, maîtres d’œuvre, sur le plateau et dans la fosse, de cette résurrection scénique française, attendue à Strasbourg, le 28 avril, avant Mulhouse, le 26 mai.

Portrait de Magnard en (anti)héros

« Au milieu du XXe siècle, une épaisse obscurité enveloppait Albéric Magnard. Son nom n’était connu que de rares spécialistes, sa musique ne se jouait pas, les partitions en étaient introuvables. » C’est en partant d’un tel constat qu’en 2001, Simon-Pierre Perret et Harry Halbreich publient, chez Fayard, une biographie de référence, consacrée au compositeur de Guercœur.

La quasi-totalité de ses œuvres a été enregistrée, que ce soit par EMI/Warner Classics (avec Michel Plasson et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse) ou par Accord (autour du pianiste suisse Christoph Keller). Son opéra Bérénice a même été donné, en version de concert, en 1990, au Festival Radio France Occitanie Montpellier (avec Françoise Pollet et René Massis, sous la direction musicale de Jan Latham-Koenig), avant de connaître quelques timides reprises à Marseille, en 2001, puis à Tours, en 2014 (voir O. M. n° 95 p. 66 de mai).

Pourtant, ne nous y trompons pas : ces éclaircies ont été de courte durée et, depuis sa mort tragique, en 1914, la présence du compositeur, à l’affiche des événements musicaux d’importance, n’a jamais été qu’éphémère. Son nom se perd, dès lors, dans la foule des nombreux « petits maîtres », en activité à la veille de la Grande Guerre, sans que l’on sache très bien où le situer, à l’ombre de Massenet, Saint-Saëns, Debussy, Fauré et quelques autres encore, qui ont, mieux que lui, résisté à l’usure du temps.

Dans un article publié, en 1920, sous le titre L’Esthétique d’Albéric Magnard, au sein du premier numéro de La Revue musicale, Claude Laforêt ne peut que remarquer : « Cette musique, par sa haute tenue et l’émotion délicate qui s’en dégage, dépasse le jugement commun. Non qu’elle ne soit humaine, mais elle est d’une humanité réfléchie, plus soucieuse encore de la profondeur du fond que des séductions de la forme, ce qui n’est point trop du goût de nos auditeurs musicaux habituels. »

Vers la même époque, dans un bel ouvrage collectif, publié en deux volumes, Cinquante Ans de musique française, de 1874 à 1925, sous la direction de Ladislas de Rohozenski, Henry Malherbe, en traitant de l’Opéra-Comique, posait cette question qui, aujourd’hui, reste d’actualité : « Que faut-il donc pour que l’on rende enfin justice à Albéric Magnard ? »

Une nature droite, fière, sauvage

À ces longues périodes d’oubli, le compositeur, de son vivant, déjà, apporte plusieurs éléments de compréhension. On s’en rend compte au fil de sa Correspondance (1888-1914), telle qu’elle a été réunie et annotée par Claire Vlach, sa petite-fille (Paris, Société Française de Musicologie, 1997). Contentons-nous, dans un premier temps, d’en citer quelques extraits, qui permettent de mieux cerner le caractère de l’homme et de l’artiste.

« Pour créer des œuvres durables, il faut être en avance sur son temps. » (lettre à Octave Maus, du 29 mars 1899). « Il est doux d’être incompris des gens qui n’aiment pas notre art. » (lettre à Guy Ropartz, du 28 août 1901). « Les exécutions me dégoûtent de plus en plus. La musique n’est vraiment belle qu’en nous, à l’intérieur. » (lettre à Vincent d’Indy, du 25 mars 1911).

Ce ne sont là que quelques exemples, révélateurs d’une nature « droite, fière, sauvage, avec un fond d’âpreté que rendaient l’accent de sa parole et la forme abrupte de ses propos », telle que la définissait Pierre Lalo, dans un article paru dans Le Temps, le 24 septembre 1941 (repris dans le recueil De Rameau à Ravel, en 1947).

En retraçant sa biographie, année après année, mois après mois, parfois, Simon-Pierre Perret permet de mieux comprendre les ambitions et les contradictions de la personnalité « agressive, coléreuse, ombrageuse et mal adaptée à la vie sociale » de celui qui « semble s’être ingénié, comme à plaisir, à entraver la distribution de sa musique ».

Le fils de Figaro

Albéric Magnard naît à Paris, le 9 juin 1865. Venu d’un milieu modeste, son père, Francis, va devenir, en quelques années, l’un des hommes en vue de la capitale, en tant que rédacteur en chef du Figaro, un poste qu’il occupe de 1879 jusqu’à sa mort, en 1894. Mais sa mère, Émilie, décède – un suicide, peut-être – en 1869, alors qu’il va avoir 4 ans. Cette disparition marque durablement le caractère de ce fils unique, qui n’entretiendra, pendant longtemps, que des relations compliquées, avec celui dont il porte le nom.

Une lettre à Émile Cordonnier, le 28 novembre 1890, témoigne de ce malaise : « Tous les amis et connaissances de mon père, mon père lui-même, commencent à m’observer avec une curiosité qui frise la malveillance. On ne conçoit pas qu’un homme de mon âge méprise ce que tant d’autres vénèrent : les succès faciles, l’argent, les petites femmes sans défense. Ah ! Tonnerre de Dieu ! J’ai encore cette idée fausse rivée à l’intellect que je suis un artiste et qu’il me faut remplir ma tâche, sans quoi, je serais depuis pas mal de temps à l’état de pourriture de cimetière. »

À cette date, « le fils de Figaro », comme on le surnomme parfois, a déjà accompli de solides études. Après son baccalauréat, il a, sans grande conviction, étudié le droit, mais surtout, comme il le souhaitait, il s’est inscrit, en 1886, au Conservatoire, où, pendant deux ans, il suit les cours d’harmonie de Théodore Dubois, puis ceux de composition de Massenet – le 20 décembre 1888, dans une lettre adressée à Guy Ropartz, il fulmine contre « les triples culs et cons du Conservatoire ».

Bien plus important pour son évolution future, il a entamé ses pèlerinages à Bayreuth – il assiste, à quatre reprises, au Festival, entre 1886 et 1896 –, et il a trouvé, en Vincent d’Indy, le maître qui lui convenait. Durant quatre ans, de 1888 à 1892, il a le privilège de suivre ses leçons et, malgré leurs dissensions politiques – au moment, surtout, de l’affaire Dreyfus –, il conservera avec lui les meilleurs rapports.

Au cours de ces mêmes années, il fait la connaissance de Guy Ropartz, qui restera, certainement, son ami le plus proche, et il reconnaît, en César Franck, l’image, pour lui idéale, du musicien intègre et incompris. En 1891, il rencontre Julia Creton, déjà mère d’un enfant « naturel », René. Leur ménage restera très uni ; ils se marient, en 1896, et auront deux filles, Ève et Ondine.

Dès lors, la carrière d’Albéric Magnard, en tant que compositeur, peut suivre son cours. Un cours, il faut le dire aussitôt, plein de soubresauts, de succès incertains, d’échecs publics et de passages à vide. Son aisance financière, pour un temps, en tout cas, ne représente-t-elle pas, pour lui, un obstacle supplémentaire ? Grâce à ses bons rapports avec Octave Maus, un avocat et critique d’art belge, comme lui admirateur de Wagner, certaines de ses œuvres sont jouées, et parfois même créées, à Bruxelles, en particulier Yolande (1892), dont il a, comme il le fera plus tard pour Guercœur et Bérénice, écrit lui-même le livret. C’est « un essai plein d’inexpérience », aux dires de son auteur, qui ne connaît qu’un succès bien modeste.

En France, que ce soit à Paris, à Angers et, surtout, à Nancy, où Guy Ropartz dirige le Conservatoire, il en va de même pour chacune de ses créations musicales, qui peinent à séduire la critique et le public. Et lorsqu’il organise, à ses frais, le 14 mai 1899, un concert de ses propres œuvres, dans la salle du Nouveau-Théâtre, rue Blanche, seuls ses amis proches manifestent, une fois encore, leur intérêt – cela ne changera guère, jusqu’à sa mort.

Féministe et dreyfusard

En 1904, il décide de s’éloigner de Paris, en s’établissant, avec sa famille, à Baron, dans l’Oise, non loin de la forêt d’Ermenonville, chère à Jean-Jacques Rousseau. Mais, là encore, ses démêlés avec ses voisins, ou avec ses domestiques, sont continuels. Un léger mieux se produit, lorsque, non sans difficultés d’ailleurs, l’Opéra-Comique présente son opéra Bérénice, le 15 décembre 1911, ou encore quand, sous sa direction, le 2 avril 1914, l’UFPCM (Union des Femmes Professeurs et Compositeurs de Musique) exécute, pour la première fois – mais bien mal, semble-t-il –, sa Symphonie n° 4.

À ce propos, il est intéressant de rappeler combien celui dont on dénonçait souvent la misanthropie, s’est intéressé, très tôt, au sort des femmes. N’est-il pas, d’ailleurs, l’auteur d’un Hymne à Vénus (1904), dédié à sa propre épouse ? Dans une lettre à Octave Maus, datée du 18 octobre 1900, il fait cette belle déclaration, insolite, encore, pour l’époque : « Les plaies immondes de notre société, le militarisme, l’alcoolisme, la prostitution ne peuvent s’atténuer et disparaître que par la volonté des femmes, et la volonté des femmes ne comptera guère tant qu’elles n’auront pas les mêmes droits civils que nous et nos droits politiques. »

Rappelons que, le 13 janvier 1898 – le jour même, où L’Aurore publie le fameux J’accuse… ! –, Magnard écrit à Émile Zola : « Bravo, Monsieur, vous êtes un crâne ! En vous l’homme vaut l’artiste, votre courage est une consolation pour les esprits indépendants. »

Dans un même esprit, c’est au célèbre maître verrier Émile Gallé, dreyfusard comme lui, qu’il tient à dédier son morceau d’orchestre, Hymne à la justice, créé au Conservatoire de Nancy, le 4 janvier 1903. Et s’il ne fait pas partie des compositeurs français, qui interviennent officiellement dans le cadre de l’Exposition universelle de 1900, il admire, une fois encore, en la visitant, le travail du peintre belge Eugène Laermans, proche de ses tendances sociales.

Esprit entier, intransigeant, la fin d’Albéric Magnard ne pouvait être qu’à l’image de sa vie tout entière. Le 3 septembre 1914, il meurt dans l’incendie de son manoir de Baron, qu’il tenait à défendre, les armes à la main, contre l’avancée des soldats allemands. Il y a un mort et un blessé, du côté ennemi. Son épouse et ses deux filles étaient, heureusement, absentes ; son fils adoptif et ses voisins échappent, de justesse, à des représailles.

De ses collections d’œuvres d’art (Boucher, Oudry, Courbet, Forain…), de sa riche bibliothèque, de ses manuscrits – dont une composition en cours, d’après des poèmes d’André Chénier et de Marceline Desbordes-Valmore –, il ne reste plus rien. Bien que glorifié comme un héros de guerre, « mort pour la France », certains s’interrogent, malgré tout, sur le bien-fondé de cet acte de franc-tireur, si révélateur, pourtant, de ses convictions intimes.

Un paradis laïque

Dans cet incendie disparaît, également, une part importante de la partition d’orchestre de Guercœur (actes I et III), que Guy Ropartz s’emploie, très vite, à reconstituer. Le projet de cette « tragédie en musique » remonte à la toute fin du siècle précédent. En 1894, le livret, adapté d’un passage de l’Oraison funèbre de Michel Le Tellier, chancelier de France (1686)de Bossuet – encore une contradiction apparente, chez ce musicien ouvertement athée ! –, est rédigé. La composition s’effectue entre 1897 et 1899, et l’orchestration est terminée, en février 1901.

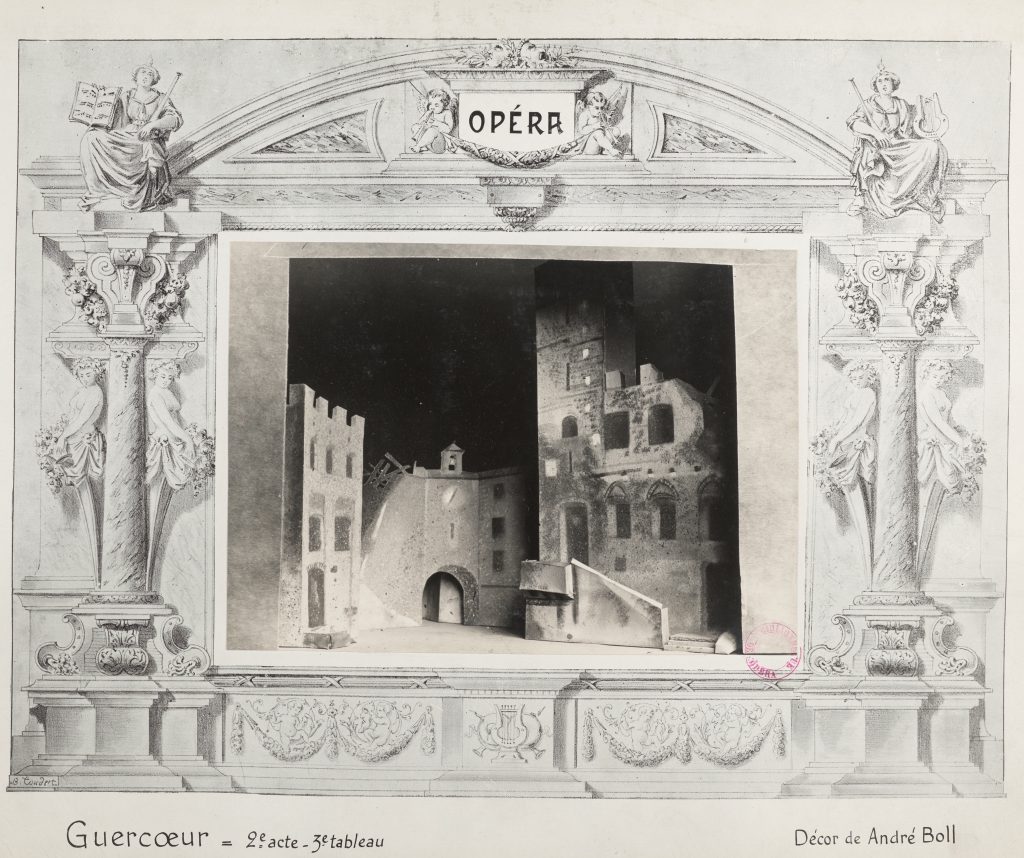

Comme le fait remarquer Harry Halbreich, « Guercœur obéit à un plan architectural très étudié et strictement concentrique. Deux actes au ciel, plus courts, encadrent l’acte central, terrestre, presque aussi long que les deux autres réunis. Mais ce deuxième acte est lui-même un triptyque, dont le tableau central, le plus long (…) contient en son milieu, au cœur même de tout l’ouvrage, la scène la plus étendue ». Ce même acte II est « censé se dérouler au Moyen Âge, dans une ville de Flandre ou d’Italie ».

Dans un Paradis laïque et féminisé, où règnent Vérité et Beauté (sopranos), Bonté (mezzo-soprano) et Souffrance (contralto), Guercœur (baryton), mort depuis deux ans, souhaite retourner sur la Terre, afin de retrouver Giselle (mezzo-soprano), sa jeune épouse, et Heurtal (ténor), son meilleur ami. Son vœu est exaucé.

Au II, le héros se réveille non loin de son ancienne cité, mais découvre bien vite que Giselle l’a oublié et partage désormais l’amour d’Heurtal. Il consent à lui pardonner. Trahissant les principes libéraux de son ancien chef, Heurtal s’oppose à lui, puis utilise habilement les tensions de la foule, qui vient de tuer Guercœur, afin d’établir une dictature à son profit.

Au III, mort une seconde fois, Guercœur retourne, désabusé, au Paradis. Il a mesuré « les vanités de l’être, vanité du désir, vanité du triomphe, vanité de l’orgueil, où nous mènent nos rêves ». Vérité attend, comme lui, un avenir meilleur : « L’homme, enfin conscient de sa tâche, doit grandir dans l’amour et dans la liberté. » Mais il faudra du temps pour cela, et c’est sur le mot « Espoir ! », chanté par un chœur invisible, que se termine l’opéra.

Il convient de replacer un tel sujet dans un XIXe siècle finissant, marqué par les utopies sociales de tout ordre. Si influence de Wagner il y a, elle n’est, finalement, qu’accessoire. On notera plutôt, ici, une filiation reconnue avec la « tragédie lyrique », telle que la concevait Rameau, l’un des compositeurs préférés de Magnard, avec Beethoven, Chopin, Schumann et, bien sûr, Franck.

Le traitement général de l’ouvrage n’en reste pas moins austère, bien éloigné de ce qui pouvait plaire, à l’époque. Nous sommes là, aussi loin que possible de Pelléas et Mélisande (1902), que des opéras de Puccini ou de Richard Strauss, qui, à des titres divers, représentaient, alors, la modernité. Ainsi s’expliquent, certainement, les longues années qu’il a fallu pour que Guercœur soit, enfin, monté sur une scène lyrique.

Une nouvelle chance

Dans un premier temps, faute de mieux, pourrait-on dire, Guy Ropartz en crée le troisième acte, le 23 février 1908, au Conservatoire de Nancy, tandis que l’Orchestre Colonne, dirigé par Gabriel Pierné, fait découvrir le premier au public parisien du Théâtre du Châtelet, le 18 décembre 1910. Ce n’est, finalement, que le 23 ou le 24 avril 1931 (les sources sont contradictoires), qu’a lieu, à l’Opéra de Paris, la création intégrale de Guercœur, ouvrage attendu avec ferveur par quelques amateurs, mais dont l’esprit remonte à une autre époque.

L’affiche, pourtant, est des plus prometteuses. François Ruhlmann dirige l’orchestre, et la mise en scène est de Pierre Chéreau, avec des décors et costumes dessinés par André Boll. Dans la distribution, on remarque quelques grands noms de l’époque : Arthur Endrèze (Guercœur), Yvonne Gall (Vérité), Marisa Ferrer (Giselle), Germaine Hoerner (Bonté), Ketty Lapeyrette (Souffrance)… Pour la dernière de douze représentations, données au Palais Garnier, en 1933, Martial Singher tient le rôle-titre. Arthur Endrèze enregistre, pour sa part, deux airs – le second, « Le calme rentre dans mon cœur », a été repris dans le coffret de huit CD, Les Introuvables du Chant français, publié en 2004 (EMI Classics).

Malgré l’accueil favorable de la plupart des critiques, l’œuvre n’est plus reprise par la suite. En 1986, Bourg publie l’enregistrement, réalisé pour la RTF, en 1951, d’une version très incomplète – l’orchestre y est dirigé par Tony Aubin, et le Guercœur de Bernard Demigny, entouré de Marisa Ferrer, qui reprend Giselle, vingt ans après la création, et de Denise Scharley, en Souffrance.

Toujours en 1986, Michel Plasson entreprend d’en graver l’intégrale, avec l’une des meilleures distributions dont on puisse rêver, alors : José Van Dam (Guercœur), Hildegard Behrens (Vérité), Nadine Denize (Giselle), Gary Lakes (Heurtal), Michèle Lagrange (Beauté), Nathalie Stutzmann (Souffrance)… Pendant l’enregistrement, à la Halle aux Grains de Toulouse, il en donne même, le 19 juin, une version de concert, dirigeant toujours l’Orchestre National du Capitole, mais avec Frédéric Vassar et Hélène Garetti dans les deux principaux rôles.

Cette gravure, publiée en 1987 (EMI/Warner Classics), connaît un bon accueil de la critique, mais les ventes publiques sont, hélas, décevantes. Là s’arrêtent, semble-t-il, les heurs et malheurs de Guercœur. Jusqu’au 15 juin 2019, date à laquelle le Theater Osnabrück en présente la première production depuis 1933, sous la direction musicale d’Andreas Hotz, dans une mise en scène de Dirk Schmeding.

L’Opéra National du Rhin et la belle équipe vocale, réunie autour du Guercœur de Stéphane Degout, lui donneront-ils, demain, une nouvelle chance ? Ce ne serait que justice, à l’égard d’un compositeur qui, tôt dans sa vie, semblait mesurer combien sa carrière et aussi, certainement, sa postérité seraient marquées par des combats continuels.

À son cher Guy Ropartz, dont il venait de faire la connaissance, peu de temps auparavant, Albéric Magnard définissait, en février 1889, ce que devait être leur ligne de conduite commune : « Pâlissons, maigrissons, vomissons, crevons, mais ne reculons jamais devant l’obstacle. »

PIERRE CADARS

La parole au metteur en scène : Christof Loy

Comment avez-vous connu Guercœur ?

J’étais en vacances dans le sud de la France, en 2019. Un soir, très tard, j’entends sur France Musique une pièce magnifique, que je ne connais pas. Malgré la fatigue, je décide d’écouter jusqu’à ce qu’on annonce le nom de l’œuvre. J’avais pris en route le début du troisième acte. J’ai donc dû patienter trois quarts d’heure pour avoir la révélation ! J’ai noté le nom du compositeur et de l’opéra sur un papier, pour ne pas les oublier, le lendemain. Quelques jours plus tard, je lis, par hasard, dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung une critique de la production de Guercœur, qui venait d’être montée à Osnabrück. Un signe du destin ! J’ai donc acheté le CD et mis l’ouvrage sur la liste de ceux que je souhaitais monter. J’en ai parlé avec Alain Perroux, le directeur général de l’Opéra National du Rhin, qui avait, lui aussi, envie de le programmer, avec Stéphane Degout dans le rôle-titre. Les planètes étaient parfaitement alignées pour que ce projet voie le jour.

Abordez-vous différemment un opéra, quand son livret a été écrit par le compositeur lui-même ?

Pas vraiment. Le premier contact avec un opéra passe toujours, chez moi, par un enregistrement ; j’ai d’abord besoin de l’approche sensitive de l’écoute. Puis je relis le livret dans le silence, mais le fait que le compositeur en soit l’auteur passe au second plan. Dans le cas de Magnard, on ne peut certes pas séparer l’homme de sa musique, et donc de son texte. Je n’ai, pourtant, pas trop cherché à établir un parallèle, car le message de Guercœur m’a, tout de suite, semblé en avance sur les préoccupations de son temps. L’appel à nos consciences du dernier monologue de Vérité pourrait être un programme politique d’aujourd’hui ! Bien sûr, l’engagement de Magnard dans le camp des dreyfusards a participé à la formation de son esprit libre. Sa passion pour la justice est la véritable clé de son œuvre.

Guercœur a été refusé, du vivant de Magnard, à la fois par l’Opéra-Comique et l’Opéra de Paris, en raison de son statisme et de son manque de théâtralité…

Je pourrais abonder, surtout au I et au III, dans le sens d’une écriture très proche de l’oratorio. Mais j’ai dépassé ce jugement initial. L’invitation à réfléchir des actes impairs est un plaidoyer contre la vitesse, la précipitation de notre époque ; c’est un défi théâtral très captivant à relever. Aujourd’hui, même au cinéma, une caméra qui s’arrête trente secondes sur un visage rend beaucoup de spectateurs nerveux ; on a perdu l’habitude du temps long, de la contemplation. D’où ma faiblesse particulière pour ces actes situés au Paradis – ceux qui véhiculent, justement, le moins d’action. Il nous faut réapprendre la patience, prendre le temps de la réflexion, pour percevoir les choses dans leur complexité. La seconde moitié du II montre bien, d’ailleurs, le danger d’agir sans réfléchir, avec ce peuple menaçant, telle une meute assoiffée de sang.

Magnard portait sur ses contemporains un regard désabusé, extrêmement critique. Il avait en horreur ce qu’il appelait les « bas instincts de la populace », décuplés par l’effet de groupe des révoltes…

Dans Guercœur, le tableau du peuple me met, à chaque fois, extrêmement mal à l’aise, ne serait-ce que parce qu’il contient une pseudo-Marseillaise, scandée avec violence. Dans la foule, tout est mélangé, extrême droite, extrême gauche… La stupidité n’est l’apanage d’aucun camp. Tout le monde s’échauffe, ce qui mène à la seconde mort de Guercœur.

L’opéra est-il une tragédie antique, une allégorie, un mystère médiéval, ou un peu tout à la fois ?

J’ai beaucoup pensé, d’abord, à l’opéra de Hans Werner Henze, The Bassarids, d’après Les Bacchantes d’Euripide, que j’ai monté au Bayerische Staatsoper de Munich, en 2008. C’est aussi un monde avec des dieux, une tentative de séduction du peuple, des moments allégoriques et quelques éclairs théâtraux, presque brutaux. Ce parallèle implique un même espace abstrait, dans Guercœur, quoique très contrasté entre le Paradis et la Terre. Il s’agit, pourtant, des deux faces d’une même médaille, car le Paradis, vu par les yeux du héros éponyme, n’a rien à voir les Champs Élysées d’Orphée et Eurydice de Gluck, par exemple ; c’est un lieu de frustration, où les drames de la vie passée ne sont pas encore digérés. Le vrai modèle de l’opéra de Magnard, c’est Parsifal. Même dans sa complexité, Guercœur est, au I, un personnage un peu naïf, un mélange d’auto-apitoiement et de mégalomanie. On est assez près du « chaste fol » wagnérien… La chose qu’il apprend vraiment, en retrouvant Giselle, est la compassion, dont il n’était pas équipé pendant sa première vie. Même la structure des deux ouvrages est proche, avec deux actes contemplatifs, hors du temps, qui entourent un acte d’action, plus court chez Wagner, long chez Magnard. Et puis, le chœur débute l’opéra avec les paroles « Le temps n’est plus, l’espace n’est plus », une réminiscence du « Zum Raum wird hier die Zeit » (« Ici, le temps devient espace ») que prononce Gurnemanz, devant Parsifal.

L’ouvrage évoque-t-il une utopie, l’impossibilité de fonder une vraie démocratie ? On a un peu l’impression que le peuple est condamné à être écrasé, comme dans Boris Godounov…

Au II, on sent bien que le peuple n’a pas encore droit à la liberté, car il prend toujours des décisions hasardeuses. C’est le discours de Vérité, à la fin, qui est le plus important : « Espoir ! » est le dernier mot prononcé dans l’opéra. Peut-être que le peuple, jusqu’à la fin des temps, ne trouvera jamais son bonheur, mais il ne faut pas cesser d’espérer.

De quoi Vérité est-elle l’allégorie ?

J’ai cherché à lui donner un profil humble, très humain, car ce n’est pas du tout une héroïne inaccessible. Vérité est l’idéal de la féminité. Elle a presque une passion pour Guercœur ; elle l’observe, elle aimerait le protéger, elle lui souhaite sa propre sagesse. Elle est désespérée de voir que son Paradis ne parvient pas à rendre les morts heureux. Elle est le dirigeant idéal, celui qui admet avoir des choses à apprendre, et reconnaît ses fautes. Dans le Paradis de Magnard, vous remarquerez qu’il n’y a que des déesses, en écho aux positions féministes du compositeur, très à l’avant-garde sur le sujet. Ce sont les femmes qui règnent. Pas des femmes qui se comportent comme des hommes, avec hybris, mais avec empathie et intelligence émotionnelle, tout en acceptant leurs moments de rage, face à l’injustice. Aujourd’hui, la rage n’est pas une chose convenable, elle est devenue l’opposé du « politiquement correct », qui cherche à imposer une nouvelle censure. Vérité apprend, elle-même, simultanément à Guercœur. C’est pour cette raison qu’elle est la personne idéale pour régner, car elle seule est prête, à chaque instant, à se remettre en question, à montrer au peuple qu’un dirigeant qui révèle ses faiblesses, est un être fort. Cela me rappelle, en 1970, le geste très personnel du chancelier allemand Willy Brandt, qui s’est mis à genoux devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Cela a été, pour moi, un choc extrêmement positif. L’un des hommes les plus puissants de l’époque, dans une posture de pure humilité !

Les longues pages symphoniques, qui servent de transition, représentent-elles une difficulté supplémentaire pour le metteur en scène ?

Elles accompagnent, le plus souvent, les changements d’état psychologique. Leur longueur n’est pas un problème en soi, mais nous avons décidé, avec Ingo Metzmacher, de pratiquer quelques coupures. Au début de ma carrière, on avait une telle vénération pour les partitions qu’on n’osait pas y toucher, mais je me suis beaucoup assoupli sur le sujet ! Il nous a semblé parfois nécessaire de faire avancer la narration, mais les coupures resteront très limitées. Nous avons même réintégré des passages, que nous comptions écarter au départ…

Propos recueillis par YANNICK MILLON

La parole au chef d’orchestre : Ingo Metzmacher

Comment avez-vous découvert Guercœur ?

Comme beaucoup de musiciens, j’ai d’abord connu Magnard par son destin tragique et sa mort face à l’armée de Guillaume II, au début de la Première Guerre mondiale, en voulant protéger son manoir de Baron, dans l’Oise. En Allemagne, on sait aussi qu’il était très germanophile, dans sa musique, tout du moins, assez proche, par certains aspects, du romantisme allemand. J’ai ensuite entendu parler de Guercœur, grâce à la production donnée, en 2019, à Osnabrück. Cela a été une grande découverte, non seulement pour le public, mais aussi pour les instrumentistes, qui ont alors commencé à s’intéresser à Magnard. Inutile de vous préciser que, jusque-là, on n’entendait jamais la moindre note de sa musique outre-Rhin ! Mais je crois que, même en France, il reste très marginal dans les programmations, y compris pour son répertoire pianistique ou sa musique de chambre. Je savais, enfin, que Harry Halbreich, que j’avais connu pendant mes années comme chef assistant, à la Monnaie de Bruxelles, avait coécrit un livre sur Magnard. Quand Alain Perroux m’a demandé si je voulais participer à la première production française de Guercœur(1), depuis la création de 1931, j’ai immédiatement répondu par l’affirmative. J’ai toujours eu une tendresse particulière pour les ouvrages oubliés. C’est un scandale qu’un opéra aussi riche, original et puissant, soit resté dans les cartons pendant presque un siècle !

Quelle est la singularité de Guercœur, dans le répertoire lyrique du XXe siècle ?

C’est une pièce assez unique, d’abord par sa forme, avec deux actes célestes relativement courts, enserrant un acte terrestre très long. Magnard devait avoir une imagination vraiment fertile, pour inventer, lui-même, le sujet de son livret, pour le moins audacieux ! Concernant la partition, comparée à Pelléas et Mélisande, que Debussy a écrit dans les mêmes années, on peut légitimement penser que Guercœur regarde en arrière : il est davantage tributaire de la musique du passé qu’annonciateur de celle du futur, mais, pour autant, son langage est très original. On sent certes de multiples influences, mais elles restent en toile de fond. Jamais on ne peut clairement isoler, par exemple, une harmonie écrite « à la manière de ». C’est assez troublant. Le manque d’action, qui a motivé le refus de l’Opéra-Comique et de l’Opéra de Paris de créer l’ouvrage, du vivant du compositeur, ne me paraît pas recevable. Bien sûr, il n’y a pas beaucoup de théâtre dans les actes du Paradis, et pourtant, la musique de transformation de Guercœur, quittant son état d’ombre pour revenir à la vie, est fascinante. Et puis, le II, qui frôle l’heure et demie, est beaucoup plus animé. Comme il dure, à lui seul, à peu près la moitié de l’opéra, le ratio global d’action me paraît satisfaisant.

Avec son indépendance d’esprit, Magnard semblait se moquer des qualificatifs accolés à son opéra. À la création, en version de concert, de l’acte III, sous la direction de Guy Ropartz, à Nancy, en 1908, il avait même pris un malin plaisir à déclarer : « Mon dernier acte est de la musique pure. »

Il avait parfaitement raison. On pourrait dire la même chose de Parsifal, d’Œdipe d’Enesco, ou de Saint François d’Assise de Messiaen. Je me demande, au fond, si les arguments avancés pour ne pas programmer Guercœur n’étaient pas des prétextes, car ils ne tiennent pas, face à la beauté incroyable de la musique ! Le seul reproche que l’on pourrait formuler sur l’opéra de Magnard, c’est sa tendance à une anticipation musicale trop grande dans ses pages purement symphoniques. Car si les longs interludes servent, bien sûr, avant tout aux changements de décor, ils introduisent, aussi, les motifs et les harmonies qui vont occuper, dans la scène suivante, l’espace mental de l’auditeur, en en dévoilant parfois trop. C’est pour cette raison que nous avons, notamment, choisi de donner une version raccourcie de l’interlude précédant la révolte. J’assume cet abandon pour des raisons musicales, mais nous avons aussi décidé de pratiquer quelques coupures d’ordre dramaturgique. Christof Loy souhaitait, par exemple, qu’Heurtal ne rencontre pas Guercœur, avant la scène du peuple. Nous avons donc manié les ciseaux, mais toujours avec parcimonie. Dans le cas d’un opéra qui n’a pas été créé, dans son intégralité, du vivant de son auteur, il y a fort à parier, en outre, qu’à l’épreuve des planches, Magnard aurait, lui-même, apporté quelques changements à sa partition, comme le font les compositeurs avec pragmatisme, lorsque leur œuvre prend vie sous leurs yeux et leurs oreilles.

Comment qualifiez-vous l’orchestration de Magnard ? Et percevez-vous une différence entre le II, intégralement de sa main, et les actes I et III, dont le manuscrit a disparu dans l’incendie du manoir de Baron, et dont l’orchestration a été reconstituée par Ropartz ?

Je serais bien en peine de distinguer les interventions de Ropartz, tant elles s’intègrent parfaitement au grand flot orchestral global… C’est un coup de maître, et le plus bel hommage de ce dernier à son ami de toujours ! L’orchestration est, à la fois, riche et claire, parfaitement caractérisée sur les leitmotive. Magnard recourt beaucoup à la tonalité de la bémol mineur, sans doute la plus sombre qui existe, et d’ordinaire assez rare à l’orchestre, en raison de sa complexité, mais ici intimement liée au personnage allégorique de Souffrance. La souffrance est, justement, l’élément dont Guercœur a manqué, lors de sa première vie, et qui va lui être révélé par son retour sur terre, à l’issue tragique. Tout se résoudra, finalement, dans le la bémol majeur très lumineux du III, qui est un écho à Parsifal, même si Guercœur reste, pour moi, un opéra singulier, sans véritable modèle.

Pour vous qui dirigez les opéras les plus complexes du répertoire, de Nono à Zimmermann, en passant par Birtwistle ou Rihm, Magnard doit presque relever de la promenade de santé…

Détrompez-vous ! Même si le langage de Magnard est beaucoup moins ardu que celui des compositeurs du siècle dernier que vous citez, Guercœur représente un vrai défi en termes de continuité. Il faut trouver sans cesse la pulsation juste, car chaque épisode découle du précédent, avec des rapports de tempo très subtils. Magnard semblait obsédé par l’idée que le chef ne devait pas traîner : il faut donc veiller constamment à la fluidité du discours, ce qui est bien aussi complexe à obtenir que les incessantes ruptures métriques des opéras d’avant-garde. J’espère, quoi qu’il en soit, que nous pourrons faire une production mémorable à l’Opéra National du Rhin, car Guercœur le mérite vraiment. Existe-t-il une plus belle manière de clore un opéra que l’ensemble à quatre voix, avec Vérité, Bonté, Beauté et Souffrance comme en apesanteur, juste avant le court monologue de Vérité, et l’ultime intervention du chœur sur le mot « Espoir ! », complètement extatiques ?

(1) Ingo Metzmacher dirigera Guercœur à l’Opéra de Strasbourg, du 28 avril au 7 mai. Anthony Fournier prendra le relais pour les représentations à La Filature de Mulhouse, les 26 et 28 mai.

Propos recueillis par YANNICK MILLON