Opéra, 28 octobre

Il régnait une atmosphère étrange, en cette cinquième et dernière représentation strasbourgeoise de Samson et Dalila. En entrant dans la salle, entre 17 h 30 et 18 h, chacun savait qu’Emmanuel Macron allait annoncer, deux heures plus tard, un renforcement du dispositif de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et, très probablement, un reconfinement national, synonyme de fermeture des théâtres. Sans surprise, deux jours après l’allocution présidentielle, l’Opéra National du Rhin annulait les deux représentations prévues à Mulhouse, les 6 et 8 novembre.

Dommage, car cette nouvelle production, voulue par la regrettée Eva Kleinitz, est une vraie réussite. Là où tant de metteurs en scène ont fait naufrage, à commencer par Damiano Michieletto à l’Opéra Bastille, en 2016, Marie-Ève Signeyrole est parvenue à « actualiser » le plus célèbre opéra de Saint-Saëns, en évitant deux écueils majeurs : l’incohérence et la laideur. Le principe, comme toujours, peut être discuté, ne serait-ce qu’en raison des nombreux décalages entre le texte et ce que l’on voit. La réalisation, elle, est impeccable.

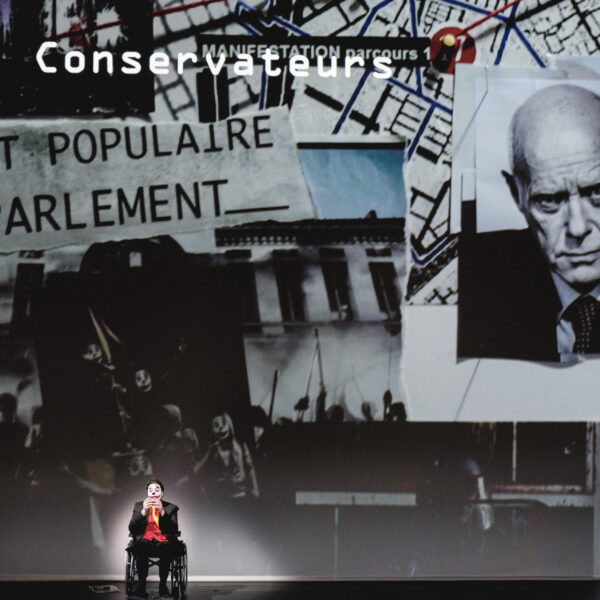

Le Prélude fixe le cadre : l’époque est la nôtre, dans un pays indéterminé. Sur un large écran, surplombant l’avant-scène, défilent les images d’une campagne présidentielle, où deux partis s’opposent : les Conservateurs, menés par Dagon (rôle muet tenu par l’excellent comédien Alain Weber), entouré de son porte-parole (Abimélech), son conseiller politique (le Grand Prêtre) et sa directrice de campagne (Dalila) ; et les Insurgés, avec Samson pour chef de file et le Vieillard hébreu pour secrétaire général.

La suite s’apparente à l’un de ces thrillers politiques qui, sous forme de série télévisée, font aujourd’hui la fortune de Netflix et HBO. Grâce à un plateau tournant découpé en différents espaces (la place où les Insurgés construisent des barricades de parpaings, la chambre abritant les ébats de Samson et Dalila, le bureau de la directrice de campagne, la cellule sans fenêtre où Samson est retenu prisonnier, la salle de réception du QG des Conservateurs…), les épisodes s’enchaînent à un rythme maîtrisé, avec une fluidité accrue par l’habileté du dispositif vidéo.

Dans une démarche rappelant son Don Giovanni, déjà à l’Opéra National du Rhin, en 2019, Marie-Ève Signeyrole privilégie un flux ininterrompu d’images, filmées tantôt en amont, tantôt en direct, dans la partie du décor faisant face au public, ou dans une autre. Alternent ainsi gros plans sur les visages et vues d’ensemble, plongées dans l’intimité des personnages et événements extérieurs, le tout mettant en relief une direction d’acteurs réglée au millimètre près.

On suit ainsi avec passion les destins parallèles du peuple et de ceux qui le dirigent (ou aspirent à le diriger). Au point d’adhérer sans réserve à la principale faiblesse de la démonstration : la matérialisation du secret de Samson. Pour Marie-Ève Signeyrole, il s’agit de son visage, masqué derrière un maquillage de clown, dont la révélation est à la fois une « déclaration d’amour » et une « arme offerte à ses opposants ». Concevable sur le papier (encore que cela se discute…), le concept manque de force dans sa traduction scénique.

Et le finale, me direz-vous ? Là encore, Marie-Ève Signeyrole retombe sur ses pieds, grâce à une pirouette certes moins spectaculaire que l’effondrement des colonnes d’un temple mais, contre toute attente, efficace. Après l’élection de Dagon avec 58 % des voix, annoncée par un institut de sondage devant une photo de l’Élysée (le pays n’est plus indéterminé !), les Insurgés, l’arme au poing, prennent le contrôle de la salle où les Conservateurs fêtent leur victoire, le rideau tombant sur l’image du président à genoux, couvert de plumes et de goudron.

Cette salle de réception, entièrement en noir et blanc, meublée d’une longue table élégamment dressée, est l’un des plus beaux décors conçus par Fabien Teigné pour cette production. On lui doit aussi des costumes sobres, au fort parfum de déjà-vu (les complets anthracite et les chemises blanches à col ouvert des Conservateurs !), mais parfaitement calqués sur la psychologie des personnages, comme sur le physique de leurs interprètes.

Ainsi de Katarina Bradic, Dalila aussi sublime en tailleur strict et escarpins noirs qu’en nuisette écarlate ou tailleur pantalon blanc. La crédibilité scénique de la mezzo serbe compte pour beaucoup dans la réussite du spectacle, au point que l’on se demande si elle n’a pas été engagée, avant tout, pour sa plastique… La voix, en effet, aussi chaude et séduisante soit-elle, n’est pas celle du rôle.

La projection est insuffisante, y compris dans la nuance piano, l’aigu se transforme en hurlement sous la pression (le si bémol de « Je le brave », au début du II), le souffle se dérobe dans les longues phrases de « Mon cœur s’ouvre à ta voix », le plus rédhibitoire restant la faiblesse du grave, mugi, parlé ou inaudible. Dommage pour cette excellente interprète de Monteverdi et Haendel (Bradamante dans Alcina à Aix-en-Provence), que la qualité de son français ne réussit pas à sauver.

S’agissant de Massimo Giordano, on ne peut que s’incliner devant la performance de l’acteur et, dans une moindre mesure, du chanteur. À une époque où les Samson se comptent sur les doigts d’une main, on portera à son crédit une incontestable vaillance et de louables efforts de prononciation. La voix, pour autant, reste celle d’un ténor lyrique, artificiellement grossie pour les besoins de la cause, avec pour conséquences une perte de séduction du timbre, des couleurs limitées et des signes de fatigue dans l’aigu.

Wojtek Smilek n’étant en rien la basse profonde exigée par le Vieillard hébreu, et le bref rôle d’Abimélech ne permettant pas à l’excellent Patrick Bolleire de déployer toute l’étendue de son talent, la vedette revient à Jean-Sébastien Bou pour ses débuts en Grand Prêtre. Le merveilleux Pelléas d’il y a vingt ans s’est mué en grand baryton dramatique, sans rien perdre de ses qualités de timbre et d’émission. La force du comédien, le mordant de la diction, la variété et l’intelligence des accents font le reste.

Bravo au Chœur de l’Opéra National du Rhin, que sa disposition dans la salle (contraintes sanitaires obligent) ne gêne apparemment pas, et à son chef, Alessandro Zuppardo. Et encore davantage à un brillant Orchestre Symphonique de Mulhouse, qui joue en effectif réduit sans que cela s’entende.

Ariane Matiakh dirige cette musique avec la fermeté, la souplesse et l’intuition des très grands. Aucun relâchement dans cette lecture tout en finesse et en intensité, brillante sans clinquant (la redoutable « Bacchanale » !), sensuelle sans vulgarité, qui préserve le juste équilibre entre opéra et oratorio dans ce chef-d’œuvre aux multiples facettes.

RICHARD MARTET