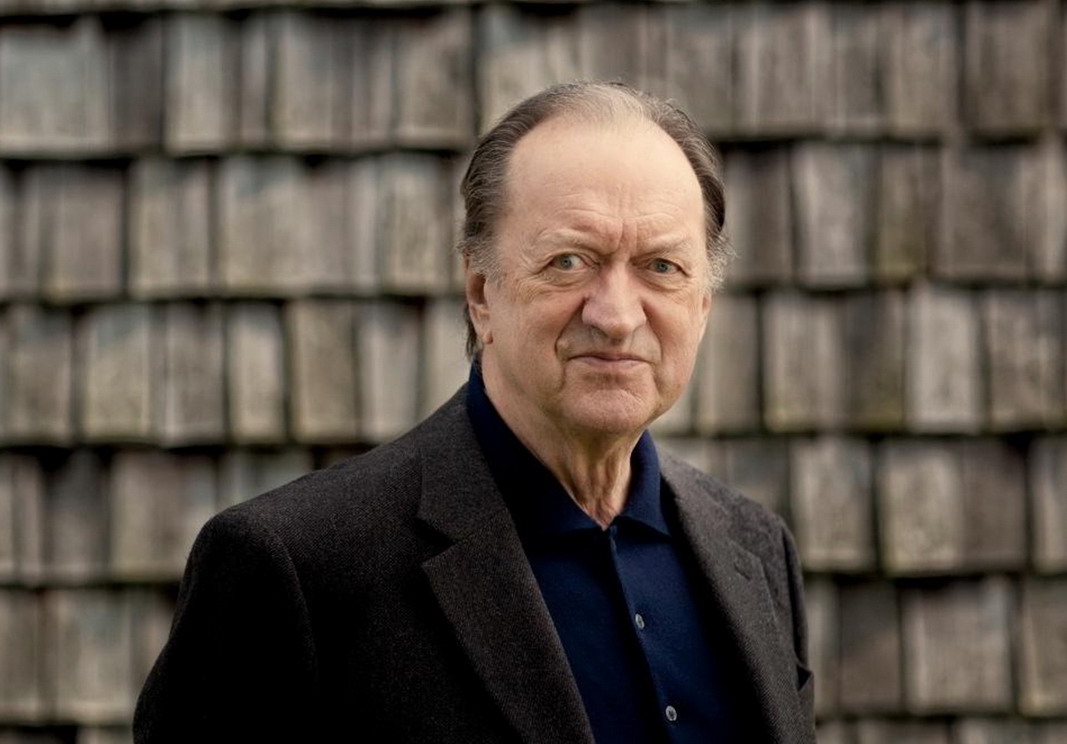

Disparu le 5 mars dernier, le chef autrichien a marqué de son empreinte l’histoire de l’interprétation, en particulier, pour ce qui concerne l’opéra, de Monteverdi et Mozart. Un legs aussi imposant qu’inégal, à la fois génial et irritant, qui a l’immense mérite de ne jamais laisser indifférent.

Harnoncourt et l’opéra ? En 1969, l’histoire commence par un choc : la Toccata nasillarde de L’Orfeo de Monteverdi, intégrale pionnière, enregistrée l’année précédente et publiée dans la série « Das Alte Werk » de Telefunken. Pour remettre le phénomène Harnoncourt à la bonne échelle, il n’est jamais inutile de réécouter ce signal liminaire. Les fastes de la cour de Mantoue, vraiment, cette kermesse bruegélienne ? Toutes les intégrales lyriques accumulées ensuite par le chef autrichien auront ce point commun : à chaque fois, l’orchestre nous y envoie d’emblée un signal insolite, pour ne pas dire une gifle. Histoire de nous faire comprendre, le plus vite possible, qu’il faut nous réveiller, voire nous laisser torturer nerveusement avec une certaine complaisance.

Le début d’Armida de Haydn : un big bang. Celui de Fidelio : deux commotions en moins de trente secondes, séparées par un vide sidérant, à peine cuivré. L’introduction de Porgy and Bess : un tintamarre abstrait. L’Ouverture des Nozze di Figaro : un tempo paradoxalement d’une lenteur pesante (exactement celui de Klemperer !). Et en poursuivant plus loin l’examen à la loupe, évidemment, l’alternance continue de douleurs grinçantes et d’extases suaves, les unes procédant des autres au sein de scénarios minutieusement prémédités (ou alors spontanément trouvés dans l’instant, peut-être…).