Le metteur en scène italien aurait-il le don d’ubiquité ? À peine sa Norma dévoilée à l’Opéra de Lausanne, le 4 juin, il inaugurera, le 16, le 100e Festival de Vérone, avec une nouvelle production d’Aida. Et un autre festival, celui de Pesaro, l’attend pour la création d’Eduardo e Cristina, le 11 août.

Vous êtes metteur en scène, chorégraphe, et créateur des décors, des costumes et des lumières de vos spectacles. Voyez-vous votre métier comme un tout, ou comme une somme de disciplines ?

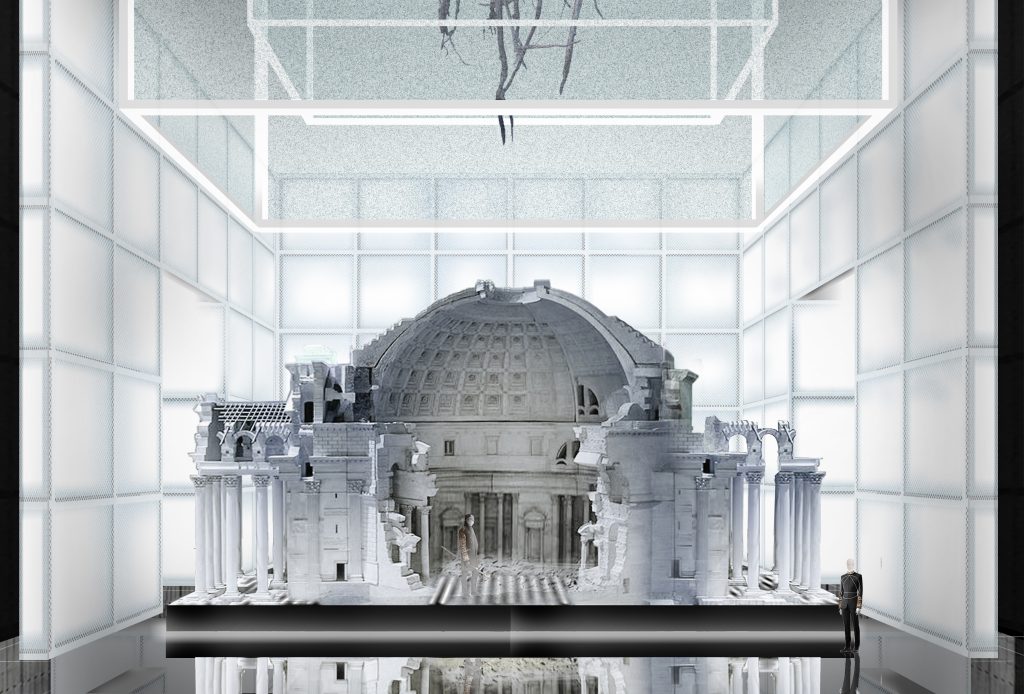

Je n’ai jamais fait de distinction entre ces métiers, peut-être par besoin d’unité et de cohérence, car tout est lié. J’ai passé ma vie à (dés)apprendre ou inventer un langage autonome, pour reproduire concrètement un univers intérieur, avec l’obsession de la « reconstruction » : de la sculpture à la peinture, du costume à la lumière, de la chorégraphie à la méditation, tout tend à élaborer un code plastique capable de donner corps à une dramaturgie de la musique et de l’action, au service de la magie du spectacle vivant. Naïvement, j’ai longtemps cru qu’une production n’était le fait que d’un seul artiste – tout comme je n’aurais jamais pensé possible qu’un peintre délègue les détails de son architecture à un autre dessinateur, ou qu’un romancier fasse appel à un poète pour compléter ses réflexions. La vie porte le mystère de l’intuition. Pourquoi pas l’art ? Depuis mon premier opéra, j’ai tout fait naturellement, de manière autonome et artisanale, hors de toute logique industrielle ou commerciale.

Lorsque vous travaillez sur une œuvre, êtes-vous à la recherche d’une première idée qui sera, ensuite, le début d’une réaction en chaîne pour tous les autres paramètres du spectacle ?

Qui de l’œuf ou de la poule est arrivé en premier ? Je ne le sais pas vraiment ! En revanche, il est certain que tout commence par la musique. J’ai appris à me laisser porter, et à ne pas me laisser influencer par la rationalité. Il faut être patient et saisir un fil qui, peu à peu, fait surgir de l’obscurité un univers caché. Quand l’intuition naît, tout naît ensemble : l’espace, la lumière, les personnages, l’aura, les destins, les aspirations, les souffles, les déceptions, et même les gestes inachevés, le souvenir d’un tissu jamais vu, l’aspiration à une lumière jamais obtenue.

Corps physique et univers visuel font-ils partie d’un même tout, au service d’une œuvre ?

L’opéra est, avant tout, la négation du réel. C’est pour moi la possibilité de mettre sur pied un monde parallèle, purement spirituel, qui permet de s’évader de notre quotidien matériel. Mes années de recherches sur la lumière, la sculpture, le corps en mouvement et l’élocution, m’ont forgé un code de représentation plastique et dramaturgique de la musique par l’action. À travers différentes techniques, je tiens à ce que le corps prenne conscience de sa propre existence. Tout doit être signifiant chez l’acteur, jusqu’au regard, qui reste le moyen privilégié d’expression de l’âme. Mettre en scène devient ainsi un long processus de maturation, dont tous les gestes et détails – tant techniques qu’esthétiques – portent un sens. La sensibilité des artisans du spectacle s’accorde progressivement en un ensemble de signes portant le même message.

D’où votre goût pour l’étrangeté, les dédales, la dimension parfois métaphysique des œuvres, vient-il ?

Dans un monde déshumanisé par la technologie, et spécialisé – à l’opposé d’un humanisme capable d’une vision universelle –, je crois, plus que jamais, à l’opéra comme instrument de rupture interdisciplinaire, et de liberté totale. Je préfère me concentrer sur des images que le spectateur ne peut décrypter immédiatement, comme un pendant onirique du monde réel. Mettre en scène, c’est trouver des symboles qui stimulent l’imagination, c’est inviter à vivre le destin des personnages, en y incorporant un peu de sa propre existence. L’opéra est une patrie perdue qui nous tend le miroir de ce que nous sommes, mais sans la même logique de déroulement. À l’opéra, le texte est chanté, et invite donc à saisir un ailleurs qui échappe à notre conscience éveillée. La musique parle de tout, sans nommer précisément quoi que ce soit. C’est en cela qu’elle continue à nous enchanter.

Le théâtre, où vont avoir lieu les représentations, est-il déterminant dans le concept que vous allez insuffler à une œuvre ?

Oui, sans aucun doute. Le terme « théâtre » est né d’une métonymie : à l’origine, il ne désignait pas un genre, mais seulement un lieu – le lieu du regard. La dimension physique est fondamentale, et pas seulement étymologiquement. Surtout dans les grands monuments silencieux, qui témoignent de civilisations millénaires. Mes expériences les plus fortes ont été à l’Odéon d’Hérode Atticus, à Athènes, au Théâtre Antique de Plovdiv, en Bulgarie, ou dans les ruines baroques d’Antigua Guatemala. Ce sont des lieux où l’on est confronté au petit et au grand monde, à la petite et à la grande histoire. Ici, on se sent tout petit, et on a, en même temps, le sentiment de pouvoir dérober le secret du silence, l’espace d’un instant.

Au 100e Festival de Vérone, votre Aida va-t-elle s’articuler autour de l’âme du lieu ?

Dans un monde obsédé par le concret, je ressens le besoin de redonner une place à l’individu, afin qu’il puisse s’écouter et retrouver sa capacité de méditation. Aida raconte l’histoire d’une guerre entre deux peuples voisins, devenus ennemis mortels. Une polarisation forcée, inexplicable, électrique, dans un contexte d’éléments naturels que sont la pierre, l’eau, le feu, la lumière. À Vérone, nous sommes dans un théâtre antique, « tragique » dans l’universalité du médium poétique, simple et puissant à la fois, magnifié par la scène. Concilier le grandiose et l’intime est le défi d’aborder un titre comme Aida. Après tant de conflits, de tensions et de fractures irrémédiables, l’union finale conduit à une recomposition silencieuse, à une renaissance dans la lumière. L’opéra est riche en chœurs guerriers, mais son ultime murmure est celui de la paix : Aida est, pour moi, l’archétype d’un voyage dantesque.

Vous mettez en scène Norma, à l’Opéra de Lausanne. Dans le bel canto, où les voix sont souvent plus importantes que la dramaturgie, la mise en scène doit-elle être un « guide de traduction » fluide de la musique ?

Norma est un titre qui appelle une abstraction unique, faite de rêve et de cauchemar. C’est l’occasion parfaite d’offrir au spectateur un véritable instrument optique, qui ne montre pas uniquement la vie des Gaulois et des Romains, mais aussi notre monde intérieur. Les sentiments des personnages, à la fois purs et authentiques, doivent trouver un espace scénique contemporain et cohérent, un espace de lumière et d’ombre, une dimension mystérieuse. Comme les énigmatiques pulsions qui peuplent nos rêves, les personnages de Norma entreprennent un voyage fragmenté et tourmenté, qui trouve son merveilleux dénouement dans le finale, chef-d’œuvre de l’esprit humain.

Vous serez également, cet été, au Festival de Pesaro, avec Eduardo e Cristina, que Rossini a élaboré en puisant la plupart des numéros dans ses œuvres précédentes. Comment appréhendez-vous la dramaturgie autour d’un « pasticcio » ?

Cette forme invite le spectateur à oublier le réalisme de la représentation. L’opéra se concentre sur le mystère de ce qui est narré. La musique agit en purification de l’esprit et de ce qui est vu sur scène. Tout ce qui nous entoure est de l’ordre de la vanitas, c’est-à-dire irrémédiablement condamné à évoluer, puis à dépérir. La musique nous invite subrepticement au-delà de la matière, pour retrouver l’essence des choses. La base de mon travail sur Eduardo e Cristina est un retour à la vie par la ritualisation du réel. L’intrigue se limite à l’essentiel, puisque reconnaître l’essence des choses implique une renonciation à tout ce que nous jugeons – à tort – primordial. L’action se mue alors en un geste théâtral quasi magique, faisant remonter les personnages à la source de leur existence, avant qu’ils ne retrouvent définitivement la terre dont ils sont issus. Le vécu onirique et les sentiments priment sur la succession surréaliste des faits.

Le moment de la représentation est-il pour vous un univers parallèle étranger aux préoccupations actuelles de notre société ?

Après un début de XXe siècle qui explorait des univers inconnus, l’art populaire est curieusement revenu à une représentation précise du monde. L’époque actuelle se repaît d’actualités sanglantes, et reste fascinée par les débordements irrationnels de violence et de barbarie. Mais doit-on retrouver cet hyperréalisme sur scène ? Le public vient au théâtre pour qu’on lui raconte quelque chose. Je ne souhaite pas réduire un spectacle lyrique à un message social ou politique, mais plutôt inviter le spectateur à se concentrer sur le « comment ». Il m’importe peu d’expliquer ce qui amène un personnage à souffrir. En revanche, j’aime partager sa souffrance sur le moment. Plutôt que de transposer sur scène des problèmes contemporains, l’opéra doit se voir comme une sublimation psychologique des protagonistes. Ces états sont communs à toutes les époques et la musique, au-delà des mots, leur confère précisément une portée universelle. Mon rôle consiste donc à suggérer au public une suite de sentiments qui échappent, par leur essence, au domaine de la raison, pour le faire accéder à l’émotion pure.

Propos recueillis par Thibault Vicq