Felsenreitschule, 12 août

Depuis sa création à Lyon en 1998, l’œuvre s’est largement diffusée, justifiant son entrée au répertoire de Salzbourg comme un classique de l’opéra contemporain – et comme hommage au compositeur, disparu l’an dernier. Venu du théâtre, et d’abord à Salzbourg en 2019 avec Gorki, remarqué – et discuté – ensuite à l’opéra, notamment pour son Incoronazione di Poppea à Strasbourg en 2023 (voir O. M. n° 192 p. 68 de mai), Evgeny Titov a résolument tourné le dos à l’inspiration japonisante de l’original (toujours chanté en russe, et avec ses quatre contre-ténors) comme aux éléments de couleur locale conservés par Eötvös.

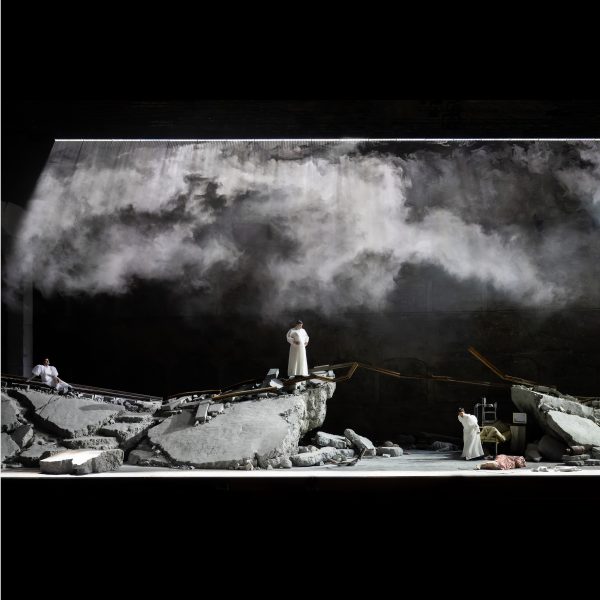

Le rideau s’ouvre sur le spectaculaire décor de Rufus Didwiszus posant sur toute la largeur de l’immense scène un écroulement de voie ferrée sur les lourds blocs de béton éclatés de son soubassement, ménageant seulement un passage central pour les acteurs, qui autrement se déplacent à l’avant-scène et sur la voie détruite même. Paysage d’apocalypse qui impose l’image de l’échec inéluctable de tout « voyage libérateur », en l’occurrence vers Moscou, dont le nom est inscrit sur une pancarte indicative dérisoire jetée au sol. Le choix peut se discuter, mais il est cohérent et signifiant, avec un impact visuel indéniable.

Le déroulement des trois séquences (données sans entracte, pour une durée totale d’environ 1 h 50) se déploie ensuite avec une éblouissante virtuosité pour les deux premières, notamment pour l’épisode de l’incendie de la ville, répété donc deux fois, qui s’étend sur tout le plateau, dans le déchaînement des vapeurs et l’affairement des pompiers. Un peu moins brillamment pour la troisième, après que les beaux éclairages d’Urs Schönebaum ont souligné l’analogie, et la continuité, entre le gris froid du béton et celui de la pierre des galeries du Manège des rochers, qui ont été fermées et ne seront pas utilisées : le renouvellement est alors moindre, dans les longs et souvent très statiques dialogues, et cette parenthèse idyllique qui a visiblement posé problème à Titov.

Sous une brillante direction d’acteurs par ailleurs, la nombreuse distribution, où il n’est pas d’abord facile de bien identifier tous les personnages, convainc inégalement. À commencer par l’assez curieux appareillage des trois sœurs, la gracile Irina de Dennis Orellana, agile et de présence ardente, contrastant avec la monumentale et plus statique Olga d’Aryeh Nussbaum Cohen, aux graves bien fournis, tandis que la Mascha au timbre clair, riche et de belle couleur de Cameron Shahbazi, longue silhouette féline et ondulante dans sa robe d’un vert agressif, pèche par un excès de maniérisme qui rend son personnage assez peu crédible. Mais elles sont éclipsées par la très flamboyante Natascha de Kangmin Justin Kim, dont on connaît bien les aigus percutants, et toujours impeccables, habile aussi à bondir à travers les blocs et sur la voie.

Dans les premiers rôles encore, le beau baryton du Polonais Mikołaj Trąbka donne au baron Tusenbach une jeunesse et une séduction inattendues, d’un étonnant délié aussi dans les inventions d’un jeu de scène constamment renouvelé. Exceptionnel encore, l’Andrej du baryton sud-africain Jacques Imbrailo, d’une émotion intense dans la longue déploration qui conclut sa seconde séquence. Et encore le capitaine Soljonyi de belle prestance -d’Anthony Robin Schneider, la savoureuse servante Anfisa d’Aleksander Teliga, le Docteur non moins pittoresque de Jörg Schneider, seul le colonel Werschinin d’Ivan Ludlow, à la projection limitée, restant trop nettement en retrait, et contribuant à l’affaiblissement de la troisième séquence.

En fosse pour les dix-huit solistes et en plein effectif derrière la scène, avec le contraste voulu par le compositeur que le décor ne favorise pas vraiment, le Klangforum Wien confirme sans peine sa réputation d’excellence dans ce répertoire, sous la double direction -d’Alphonse Cemin à l’arrière-plan, et, seul visible, de Maxime Pascal, dont on sait la proximité avec le compositeur, avec la même élégante et pour autant précise et efficace gestique que dans la brillante Passion grecque de Martinů en 2023 (voir O. M. n° 196 p. 75 d’octobre).

FRANÇOIS LEHEL

.