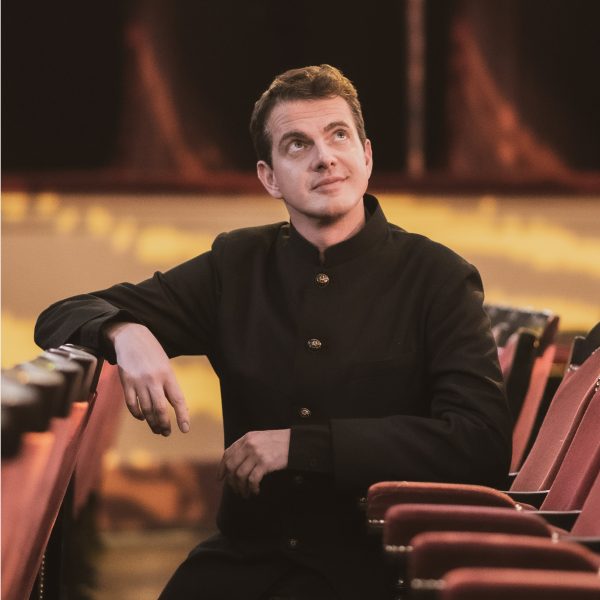

Il s’est imposé au fil des ans comme l’une des voix emblématiques de la musique baroque, au point de devenir une figure incontournable de la scène lyrique internationale. Contre-ténor au timbre inimitable, chef d’orchestre habité et pédagogue passionné, il n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires. Son nouvel album, Gelosia!, paraît le 24 octobre chez Erato. À l’heure où son parcours s’ouvre à une nouvelle étape, partagée entre carrière soliste, enseignement et direction musicale, il nous confie sa vision du métier, du temps présent et de ce qu’il aspire à transmettre.

Depuis vos débuts, vous avez exploré un répertoire qui va du Seicento à la création contemporaine. Votre voix a naturellement évolué au fil des années. Comment avez-vous apprivoisé cette métamorphose ?

Avec le temps, ma voix a effectivement changé, et je dirais même qu’elle m’a changé. Elle ne répond plus aux mêmes sollicitations, ne s’accommode plus des mêmes excès de virtuosité, mais elle m’invite désormais à explorer d’autres territoires, plus intérieurs, plus nuancés. À 47 ans, j’accepte sereinement cette métamorphose : une partie de ma carrière appartient désormais au passé, ce qui me semble naturel. J’ai eu le privilège de chanter dans le monde entier, d’enregistrer de nombreux disques, de participer à des productions d’opéra inoubliables. Tout cela reste en moi, comme un socle indélébile. Aujourd’hui, je cherche à m’accorder à des répertoires où ma voix respire et s’épanouit sans résistance. Les années, avec leur lot d’expériences, offrent une profondeur précieuse à certaines pages, mais rendent d’autres partitions plus âpres, parfois même contraires à l’équilibre vocal. Mon album Forgotten Arias, enregistré en 2023 avec Julien Chauvin et Le Concert de la Loge, a représenté une sorte de point de bascule : il m’a semblé sceller la fin d’une époque, celle où je pouvais encore me mesurer sans crainte aux feux d’artifice du répertoire des castrats.

On sent chez vous le désir de tourner une page pour en ouvrir une autre, différente mais tout aussi féconde…

C’est exactement cela. J’observe avec enthousiasme la nouvelle génération de contre-ténors, toujours plus audacieuse, plus opératique, qui s’impose aujourd’hui avec éclat. Leur énergie et la variété de leurs timbres sont un véritable atout pour notre catégorie vocale, et il est juste qu’ils prennent le relais. Pour ma part, je ressens désormais le besoin de me recentrer sur des œuvres qui exigent moins de virtuosité mais davantage de vérité intérieure. Elles me permettent de faire surgir des facettes plus intimes : la fragilité, la tendresse, la mélancolie. Des pages qui me ramènent à mes premières amours – la musique du XVIIe siècle et la mélodie – et m’ouvrent une liberté rare, presque comme un dialogue intime avec le public. Qu’il s’agisse des échanges avec le pianiste Jérôme Ducros, la harpiste Angélique Mauillon, le guitariste Thibaut Garcia ou de la complicité avec mon ensemble Artaserse, avec lequel je viens d’enregistrer Gelosia!, florilège exquis de cantates italiennes, je perçois l’éveil d’une nouvelle saison dans ma vie de chanteur, plus apaisée sans doute, mais d’une intensité émotionnelle intacte, capable de toucher aux nuances les plus délicates de l’âme.

Cette nouvelle phase s’accompagne également de vos débuts de chef d’orchestre. Comment est née cette envie de diriger ?

Dès mes premières années, j’ai été confronté aux exigences du monde de l’opéra. Engagé au début de la vingtaine par Jean-Claude Malgoire pour une trilogie Monteverdi, j’ai découvert un univers aussi fascinant que redoutable. Chanter en récital ou en concert n’a que peu à voir avec l’art lyrique en scène. À l’opéra, il ne suffit pas de bien chanter, il faut incarner un personnage, bouger en musique, donner chair aux émotions, interagir avec ses partenaires… Bref, s’abandonner pleinement au théâtre. J’ai beaucoup aimé cet apprentissage, mais il m’a parfois demandé de me dépasser, de me confronter à des contraintes auxquelles je n’étais pas préparé. Avec le recul, c’était vertigineux. Peu à peu, cette expérience a éveillé en moi une curiosité profonde, celle de comprendre la mécanique d’un spectacle dans sa globalité. L’idée de défendre la musique depuis un autre poste, celui de chef, s’est imposée comme une évidence. Avant même le chant, j’avais étudié le violon, le piano, l’harmonie et la composition ; au fond de moi, le désir de diriger a toujours existé. Aujourd’hui, même si je n’ai pas encore pris en main la baguette au sens strict – je dirige sans, pour le moment –, je sens bien que cet objet symbolique finira par devenir le prolongement naturel de mon bras et de mes idées.

Passer du plateau à la fosse, est-ce une manière pour vous de prolonger ce que vous avez appris comme chanteur ?

D’une certaine manière. Les difficultés que j’ai rencontrées à mes débuts à l’opéra m’ont beaucoup appris. Ce long processus d’apprentissage, parfois éreintant, a éveillé une curiosité que je n’ai jamais perdue. Comprendre comment se construit une œuvre, comment chaque détail influe sur le tout, est devenu une nécessité. J’ai senti que je ne pourrais pas me contenter d’être seulement un interprète vocal : il me fallait embrasser la musique dans son ensemble. Lorsque j’ai fondé Artaserse, au tout début de ma carrière, il s’agissait surtout de direction artistique, mais avec le recul, je crois que c’était déjà une première étape vers la direction d’orchestre. J’éprouvais ce besoin de maîtriser le processus créatif dans sa globalité, de donner une cohérence à l’interprétation collective.

Diriger est donc pour vous une forme d’accomplissement ?

Oui, je crois que c’est la manière la plus complète d’exprimer la part de moi la plus musicienne. Avoir vécu la scène comme chanteur est aussi un atout : je sais ce que représente pour une voix le fait d’être soutenue, portée, parfois sauvée par un chef. J’ai tant bénéficié de la bienveillance de certains maîtres que j’éprouve aujourd’hui le désir de transmettre à mon tour ce soutien. Accompagner une voix pendant plusieurs heures, comprendre ses besoins, ses fragilités, ses élans, c’est un art à part entière. C’est là ce qui me passionne désormais, et, comme me le confiait Nathalie Stutzmann, diriger peut procurer un plaisir presque charnel dont on ne se défait plus.

Votre expérience récente de chef vous a-t-elle transformé dans votre rapport à la partition ?

Inévitablement. Quand on dirige une œuvre dans son intégralité, on plonge littéralement dans ses entrailles. Chaque timbre, chaque couleur, chaque inflexion prend une importance inédite. Mille détails exigent votre attention. Le chef doit à la fois garantir l’intégrité de l’ouvrage et donner aux chanteurs la liberté de traduire au mieux les affects. C’est une responsabilité immense, mais aussi une joie profonde. Mes expériences récentes m’ont beaucoup appris : Caino ovvero il primo omicidio de Scarlatti en 2021, Giulio Cesare in Egitto de Haendel en 2022, L’Orfeo de Sartorio en 2023, Mitridate de Mozart en 2024… Autant de répertoires très différents qui m’ont permis de comprendre la diversité des langages musicaux et des attentes dramaturgiques. Chaque projet est une école, chaque répétition un laboratoire. Et ce qui me touche le plus, c’est de constater que cette nouvelle posture me ramène finalement à l’essentiel : servir la musique, et la partager de la façon la plus vivante possible.

Qu’est-ce qui guide aujourd’hui vos choix d’œuvres et de projets ?

De plus en plus, je choisis mes projets en fonction de ce qu’ils peuvent m’apporter humainement et artistiquement, plutôt qu’en fonction d’un « coup d’éclat » attendu par le public ou la critique. J’ai eu la chance de chanter beaucoup d’ouvrages fameux, mais aujourd’hui, je recherche avant tout une vérité intérieure, une adéquation entre ma voix actuelle et le répertoire. Les œuvres que je choisis doivent résonner avec ce que je suis, avec mon parcours et mes questionnements du moment. Il y a aussi une envie de diversité : alterner l’opéra, les récitals plus intimistes, les projets en petite formation. J’aime l’idée qu’un artiste puisse montrer différentes facettes de lui-même et qu’un programme dise autant sur son présent que sur sa mémoire musicale. Enfin, je tiens à privilégier les collaborations qui font sens, avec des musiciens qui partagent une même vision. La sincérité et la curiosité sont devenues mes deux véritables boussoles.

Avez-vous déjà dirigé une œuvre en chantant ? Quelles sont selon vous les difficultés – et les facilités – de cette double fonction ?

Cela m’est arrivé, et c’est une expérience aussi exaltante que redoutable. L’avantage, c’est qu’en étant au cœur de la musique, je ressens immédiatement le lien entre voix et orchestre. Cela donne une cohésion particulière, une énergie partagée. Mais la difficulté est réelle : il faut être capable de se dédoubler, de garder le contrôle tout en se laissant aller au chant. C’est une gymnastique mentale et physique qui demande une grande préparation. Je crois que l’idéal est de le faire ponctuellement, sur des œuvres qui s’y prêtent. Car le rôle du chef exige une telle disponibilité que, si l’on chante en même temps, on risque de perdre en précision ou en concentration. J’admire beaucoup ceux qui portent régulièrement cette double casquette, mais je préfère la garder comme une parenthèse, une expérience particulière plutôt que comme une règle.

En 2017, vous avez fondé l’Académie Musicale Philippe Jaroussky. Que souhaitez-vous transmettre en priorité aux jeunes musiciens qui y étudient ?

L’Académie est l’un de mes plus beaux projets, parce qu’elle touche à ce qui me paraît essentiel : la transmission. Ce que je souhaite offrir avant tout aux jeunes musiciens, c’est un espace de liberté et de confiance. L’apprentissage de la musique est complexe, mais il doit aussi rester une source de joie, d’épanouissement. J’aimerais que ces jeunes repartent de l’Académie avec la conviction que leur personnalité musicale, leur sensibilité ont une valeur unique. Je crois aussi beaucoup à la dimension humaine : apprendre à travailler en collectif, à écouter, à s’entraider. On ne construit pas une carrière seul, on se nourrit des rencontres, des échanges. Enfin, il me paraît important de montrer que la musique n’est pas hors du monde, qu’elle peut être un lieu de dialogue, d’ouverture, parfois même d’engagement. C’est ce que je tente de transmettre, avec l’aide d’une équipe pédagogique formidable.

Pensez-vous que le rôle d’un artiste lyrique aujourd’hui dépasse la simple fonction d’interprète ?

Absolument. Être chanteur aujourd’hui ne se résume plus à monter sur scène et chanter une partition. On attend de nous d’être des médiateurs, des passeurs. Notre rôle est aussi de faire vivre le répertoire, de l’expliquer, de le partager avec des publics qui ne le connaissent pas toujours. J’ai beaucoup à cœur de désacraliser l’opéra, de montrer qu’il n’est pas réservé à une élite, qu’il peut parler à chacun. Il y a aussi une responsabilité citoyenne : un artiste a une voix – au sens figuré autant qu’au sens propre – et cette voix peut servir à ouvrir des horizons, à éveiller des consciences. Je ne crois pas qu’il faille forcément donner des leçons ou s’impliquer dans tous les débats, mais il est certain que nous avons une place particulière dans la société. Je vois mon métier comme une façon d’apporter du sens, de l’émotion et peut-être un peu de consolation dans un monde qui en manque parfois.

Votre discographie est considérable, avec de nombreux prix. Que représente pour vous l’acte d’enregistrer ?

L’enregistrement a joué un rôle majeur dans ma carrière. Il m’a permis d’explorer des répertoires rares, de laisser une trace, mais aussi d’affirmer des choix interprétatifs. Contrairement à la scène, où tout est éphémère, le disque impose une autre forme de vérité, plus exigeante, il faut accepter que chaque détail reste fixé pour toujours. C’est à la fois fascinant et stressant. Mais je crois qu’il ne faut pas opposer concert et enregistrement, car les deux se nourrissent. L’énergie de la scène se retrouve parfois dans le studio, et inversement, le travail méticuleux du disque affine l’approche en concert. Si je regarde en arrière, je me rends compte que chaque album correspond à une étape de mon parcours, comme un journal intime musical. Ils racontent mes curiosités, mes obsessions, mes évolutions de voix et de sensibilité.

Au fil des ans, vous avez collaboré avec de nombreux artistes et ensembles. Quelle importance ont eu ces rencontres dans votre trajectoire ?

Elles ont été décisives. Aucun artiste ne se construit seul, et je dois énormément aux musiciens (chefs, instrumentistes, chanteurs…) que j’ai rencontrés. Chaque collaboration a laissé une empreinte. Travailler avec William Christie ou Marc Minkowski, par exemple, a été une école incomparable de style et de rigueur. Avec des partenaires comme Christina Pluhar, Emmanuelle Haïm ou René Jacobs, j’ai découvert d’autres approches, d’autres couleurs. Mais au-delà des grands noms, ce sont souvent les rencontres humaines qui marquent le plus. Je pense à des complices de longue date, comme l’ensemble Artaserse, qui m’accompagne depuis mes débuts, ou à des musiciens plus jeunes, comme Thibaut Garcia, qui portent un regard neuf et stimulant. Ces collaborations sont le cœur battant de ma carrière : elles m’ont appris que la musique est avant tout un dialogue, un échange constant, et que c’est dans ce partage que réside sa vraie richesse.

Propos recueillis par CYRIL MAZIN