Gran Teatre del Liceu, 21 mars

Reportée à plusieurs reprises, cette production de Lohengrin confiée à Katharina Wagner a finalement vu le jour en mars dernier à Barcelone, non sans quelques déboires. Difficile d’en vouloir aux anciens responsables du Liceu qui, après le succès remporté par la metteuse en scène avec ses Meistersinger en 2008, lui ont proposé de s’attaquer à Lohengrin. La jeune femme, qui a pourtant eu le temps de réfléchir à sa mise en scène, n’a pas eu la main heureuse, se laissant aller tantôt à la démesure, tantôt au trivial. Si sa lecture est plus noire que de coutume, Lohengrin n’étant plus ici le blanc et providentiel sauveur, mais un criminel sans remords, sa manière de la raconter n’est pas à la hauteur de ses ambitions.

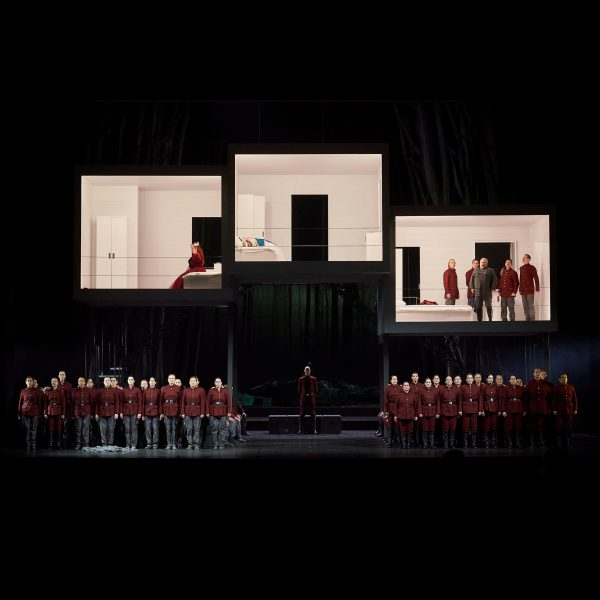

Comment s’y retrouver dans cette intrigue retravaillée, où les repères sont flous, temps, espaces et personnages étant sans cesse passés dans un shaker pour tenter de justifier les élucubrations de la metteuse en scène ? Dans un Brabant marqué par la présence de soldats au garde-à-vous qui déplacent des cantines ou les enjambent, l’arrivée d’un héros salutaire susceptible de rallier les oppositions survient après qu’une scène déterminante a été (re)jouée : Lohengrin a autrefois tué et noyé Gottfried, le frère d’Elsa, et laissé accuser cette dernière d’un meurtre qu’elle n’a pas commis.

À partir de là, tout déraille : ce n’est pas un cygne blanc symbole de pureté, d’espoir et de renouveau qui précède la venue du héros, mais un cygne noir, bien maladroitement articulé, omniprésent et porteur de drame. On le retrouvera, au second acte, perché sur un monticule à surveiller la mare dans laquelle Ortrud et Telramund cherchent en vain le corps de Gottfried, sa couronne et son épée. Puis au troisième, dans la chambre nuptiale, sortant comme un diable de sa boîte pour rappeler à Lohengrin que son heure a sonné. Au final, Lohengrin, qui ne voulait pas révéler son identité, est contraint de le faire sous la pression d’Elsa qu’il a épousée ; il décide de fuir après cet aveu, mais le cygne noir l’attend. Après l’avoir câliné, il lui tord le cou, puis se suicide, tandis que le corps de Gottfried est repêché de la mare et qu’il revient à Ortrud de couronner Heinrich en tant que protecteur légitime du Brabant. Geste qui reste lettre morte… Cet indigeste maelström aurait sans doute pu être dépeint dans de plus modestes décors, mais Katharina Wagner a préféré plonger l’intrigue dans l’obscurité et une scénographie démesurée où défilent une épaisse forêt, une mare et son tertre, sans oublier la délirante habitation en hauteur reliée par des escaliers où vivent le couple Ortrud/Telramund, mais également Elsa et Lohengrin.

Très approximativement dirigée, la distribution fait ce qu’elle peut pour éviter le naufrage annoncé. Klaus Florian Vogt n’en est pas à son premier Lohengrin, mais malgré ses efforts, il ne croit pas à cette proposition qu’il exécute sous la contrainte. Après son discutable Siegmund à Milan, il retrouve un rôle plus adapté à ses moyens, même si les années commencent à peser sur la qualité du timbre, pourtant allégé, et du phrasé sur lequel la fatigue se fait sentir à mesure que la soirée avance. Elisabeth Teige n’a rien à faire en Elsa qu’elle chante tout d’un bloc, de manière uniforme et qu’en l’absence de soutien, elle finit par hurler, épuisant ses maigres réserves et se montrant à court d’aigu.

Iréne Theorin ayant quitté les répétitions avec fracas, Okka von der Damerau a sauvé les représentations à partir de la seconde. Elle n’a cependant aucune affinité avec Ortrud, dont elle ne possède ni le charme vénéneux, ni l’attraction, ni le machiavélisme. Dépassée par la tessiture, sa voix se perd, se tord, se heurte, évitant le moindre aigu. Et que dire de son jeu, d’une effrayante banalité. Olafur Sigurdarson n’est pas mieux qu’elle, Telramund réfugié dans le cri, tout comme Günther Groissböck Heinrich aux accents forcés, ou Roman Trekel, terrifiant Hérault.

Soumis à la battue brouillonne et incertaine de Josep Pons – à qui le nombre de répétitions a visiblement manqué –, habituellement plus inspiré, les chœurs et l’orchestre du Gran Teatre mettent du temps à jouer ensemble sans -décalage. Ils parviennent, in extremis, au troisième acte, à respecter la partition et à lui rendre enfin justice.

FRANÇOIS LESUEUR