Cathédrale Saint-Pierre, 16 mai

Conçue pour la nef sévère et majestueuse de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, la mise en scène du Stabat Mater de Pergolesi par Romeo Castellucci, programmée par le Grand Théâtre, fascine par la puissance de son épure esthétique autant que par son impact dramaturgique insolent. Porté par les talents conjoints de la soprano et cheffe canadienne Barbara Hannigan et du contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, ce rituel aux confins du sacré, du théâtre et de la performance contemporaine témoigne, une fois encore, de la capacité de Castellucci à troubler, éveiller et ébranler le spectateur. Dans ce haut lieu du calvinisme, marqué par les fureurs iconoclastes de 1535, l’image – naguère proscrite – retrouve, sous l’impulsion du metteur en scène italien, une place à la fois centrale, provocatrice et mystérieuse. Ainsi, Castellucci érige dans l’édifice une liturgie scénique où sidération, lenteur et fixité traduisent et évoquent plus qu’ils n’énoncent. Le Stabat Mater (1736) forme le cœur expressif d’un triptyque musical enchâssé entre deux œuvres de Giacinto Scelsi : Quattro pezzi per orchestra su una nota sola (1959) et Three Latin Prayers (1970), dont la densité presque organique propose une vision cosmique du son, conçu comme microcosme vibrant.

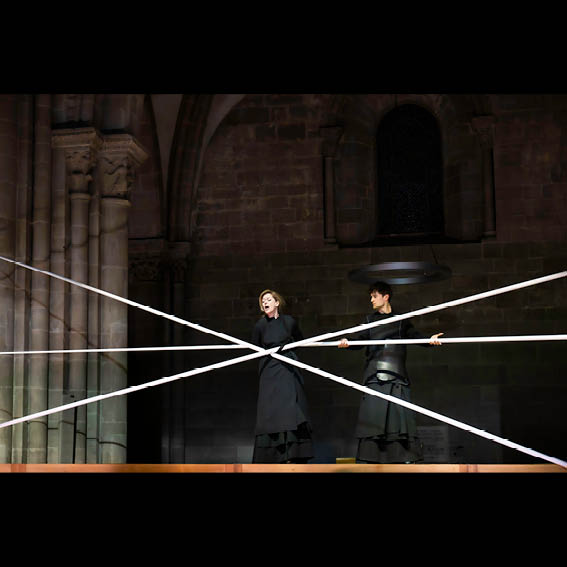

La scénographie, d’une austère splendeur, déploie une passerelle de bois clair traversant la nef de part en part, transformant l’espace en axe processionnel. Hannigan et Orliński, incarnations jumelles et au début silencieuses, y évoluent tels les témoins d’une Vierge figée dans le deuil. De cette triangulation du regard naît une dramaturgie implicite : trois solitudes, trois mutismes, trois formes de dolorisme. À côté d’eux, trois imposantes lances motorisées dessinent dans l’espace des trajectoires menaçantes durant les Quattro pezzi per orchestra et le début du Stabat Mater. La mécanique froide et inquiétante de ces pics crucificateurs tranche avec la vulnérabilité incarnée des corps. Parallèlement, des figurants composent une série de tableaux vivants inspirés par l’iconographie chrétienne, tandis que des enfants rejouent, avec une intensité troublante, les gestes rituels de la Crucifixion : chacun porte un Christ mort dans une chorégraphie d’expiation mêlée de tendresse et de désarroi. La vision finale – une croix réduite à un pilier, au pied duquel s’agenouille un homme supplicié – cristallise visuellement la douleur. Celle de Marie, ou de nous tous ? La question ne se pose pas. Comme souvent chez Castellucci, chaque scène interroge par sa dimension polysémique. Et pourtant, derrière la plasticité rigoureuse du dispositif et la codification du langage visuel, les séquences s’enchaînent avec une implacable fluidité, une beauté foudroyante : l’arrivée dans la pénombre des instrumentistes en treillis et casques militaires, l’effeuillage progressif des habits liturgiques des deux chanteurs, les éléments corporels christiques portés par les enfants, les lances articulées…

Sur le plan musical, Hannigan dirige avec acuité l’ensemble Contrechamps dans les Quattro pezzi, d’où émergent des ondes tour à tour cosmiques et telluriques. Le Stabat Mater est dirigé, quant à lui, depuis son pupitre, par le premier violon d’Il Pomo d’Oro – ici en formation réduite, à six. Les tempi, volontairement lents pour épouser le temps théâtral, donnent à la musique de Pergolesi une profondeur archaïque, comme surgie de la nuit des temps. Entre Hannigan et Orliński, l’osmose est totale. Leurs timbres s’accordent étonnamment avec un naturel saisissant, laissant l’émotion ruisseler au fil des douze séquences : les voix s’y révèlent ductiles, entremêlées dans une grâce infinie. Enfin, les Three Latin Prayers, confiés à la Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève, s’élèvent, invisibles, au loin, créant un effet spatial apaisant. L’ultime prière refermant le cérémonial, un Alléluia chanté a cappella par Hannigan, suspend le temps une dernière fois avec une intensité surnaturelle.

Au-delà de la performance vocale des deux interprètes, humble, lumineuse et inspirée, c’est peut-être surtout leur engagement scénique qui touche le plus : leur présence charismatique, leurs inflexions pénétrantes donnent sans conteste à la soirée sa force première. Entre théâtre du silence et célébration profane, ce spectacle singulier questionne, avec une gravité nue, ce que peut encore signifier, aujourd’hui, une scénographie dans un lieu de mémoire et de culte. Loin de toute grandiloquence, elle propose une méditation sensorielle sur la souffrance, le sacré et le mystère au cœur de nos imaginaires contemporains assurément désenchantés.

CYRIL MAZIN