Grand Théâtre, 14 et 24 juin

Souhaitant rompre avec la tradition des mises en scène « alla Zeffirelli », Aviel Cahn, actuel directeur du Grand Théâtre de Genève, a confié la réalisation de cette Traviata à l’Allemande Karin Henkel, déjà sollicitée en 2018, alors qu’il dirigeait l’Opera Vlaanderen, pour sa première incursion à l’opéra avec une production très ambitieuse du Joueur de Prokofiev. Moins convaincant, ce dernier spectacle de la saison 2024-2025 fait le pari de conjuguer une œuvre majeure et populaire du répertoire lyrique avec les codes du théâtre d’avant-garde qui fait le pari de la prolixité et de l’abstraction. Le risque (assumé) d’aller à l’encontre des crinolines et des phtisies romantiques cède en effet à une approche où la prolixité et la complexité des concepts fait de la note d’intention un passage obligé à la compréhension générale.

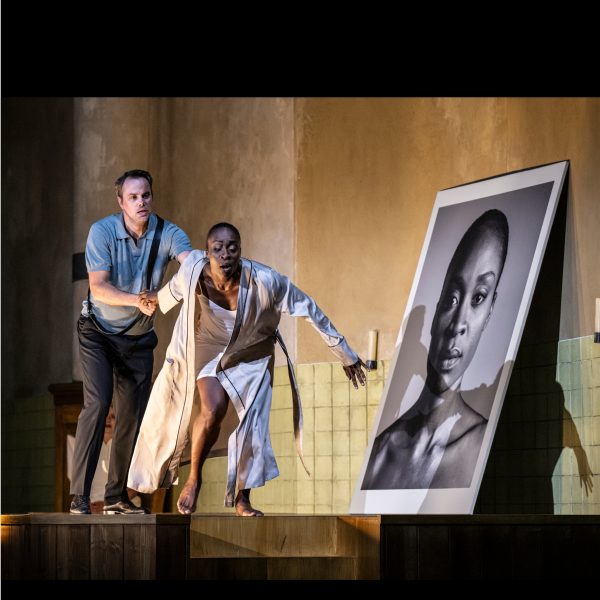

Prenant comme fil rouge l’idée que la mort sous-tend l’intégralité de l’opéra, Karin Henkel invite à diffracter la personnalité de Violetta en plusieurs personnages : l’enfant, la courtisane, l’agonisante. Pour chacun, elle crée une présence et une histoire individuelle, comme ce récit-pantomime relatant comment l’enfant a été vendue et abusée. L’option implique un procédé mettant en scène une Violetta dialoguant parfois avec un « double chantant », lui-même secondé par une jeune figurante-récitante et un « double dansant » – impressionnante Sabine Molenaar, dont la plasticité physique fait mentir le concept de rigidité cadavérique. Le thème de l’« Addio del passato » sert de motif et d’épitaphe mélodique qui poursuit l’héroïne telle une ombre portée qui se substitue au prélude et se répète comme un écho obsessionnel jusqu’à la toute fin, frustrant le spectateur du transgressif et libérateur « Oh Gioia! ». En concentrant l’intérêt sur une Violetta multifacettes, la lecture déséquilibre et met en tension des lignes dramaturgiques : c’est le prix à payer pour une conception qui ne manque pas d’atouts sur le papier mais dont la réalisation manque parfois de tenue.

L’impressionnant décor d’Aleksandar Denić déplace l’action dans les sous-sols d’un bâtiment officiel qui sert à la fois de chambre funéraire et de ring de boxe pour les plaisirs interlopes de la fête chez Flora. Dommage que les costumes de Teresa Vergho fassent obstacle aux idées, la faute à un style et des couleurs hors d’âge qui soulignent une direction d’acteurs souvent monolithique et distanciée. Les portraits photos en grand format rappellent les obsèques de personnalités officielles, alternant avec les fantomatiques animaux de la forêt, saisis en noir et blanc et pellicule infrarouge dans la scène à la campagne.

L’alternance de deux distributions penche en faveur de la seconde, nettement plus engagée et en phase avec l’univers scénique. Une différence qui se joue d’emblée entre la Violetta très volontaire de Ruzan Mantashyan, dont les aigus énergiques font passer au second plan un manque relatif de souplesse, et celle de Jeanine De Bique, qui s’éloigne d’une stricte italianità, préférant déployer des moyens techniques, un brio et une couleur expressive qui saisissent pleinement le spectateur. Présente dans les deux distributions, Martina Russomanno assume ce « double chantant » qui donne la réplique avec un timbre très doux et très contrasté dans des airs qui passent d’une Violetta à l’autre (« È strano », « Ah fors’è lui »).

Peu sollicité scéniquement, le rôle d’Alfredo est tenu dans l’équipe A par un Enea Scala phrasant parfois aux limites de la justesse mais avec une autorité qu’il tente de tenir à flot (« Libiamo ») alors que dans l’équipe B, Julien Behr investit la scène moins par la véhémence des accents que par un sens affûté de l’à-propos et des nuances dans le timbre et la ligne. Le Giorgio Germont de Luca Micheletti gagne progressivement en présence mais peine à ouvrir son « Pura siccome un angelo » avec naturel, concurrencé dans la deuxième distribution par un Tassis Christoyannis plus limité sur le plan technique mais dont l’intensité du jeu porte le rôle d’un bout à l’autre de la soirée.

En fosse, le geste ample et pas toujours calibré de Paolo Carignani maintient l’Orchestre de la Suisse Romande dans une expressivité en demi-teinte, sans l’abattage qu’il faudrait dans les moments de tension et en confondant souvent émouvant avec émollient.

DAVID VERDIER

.