Opéra, 11 mars

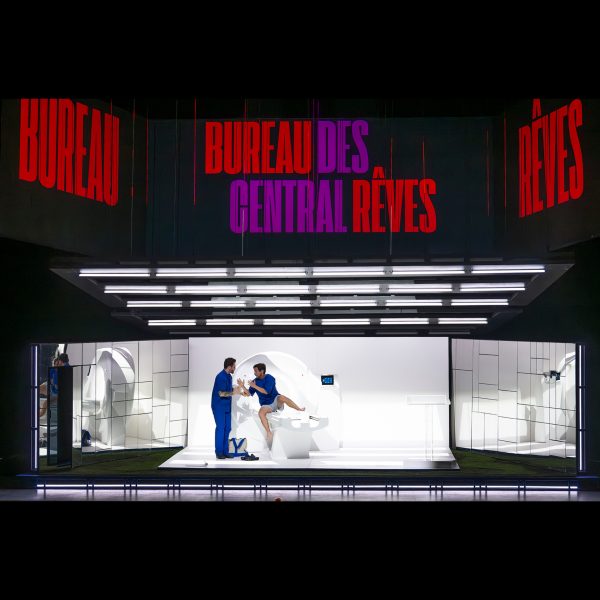

Martinu a achevé la partition de Juliette en 1937, à Nice : de quoi justifier l’ancrage dans la réalité niçoise d’aujourd’hui, avec projection vidéo de quelques lieux emblématiques de la ville. Les notes d’intention pouvaient pourtant un peu inquiéter, avec pour concept les visions rétrospectives du héros, couché sur son lit d’hôpital, avant une issue fatale irrémédiable. Mais le dispositif scénique, élaboré par Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil, d’une extrême sophistication et à la réalisation technique exemplaire, a permis de diversifier et de nuancer le propos, avec une profusion d’inventions et une qualité plastique constamment étourdissante. Certes, les vidéos projetées sur la partie supérieure de la scène donnent périodiquement les vues peu réjouissantes de l’agonisant, mais sans trop insister non plus, et la chambre d’hôpital, dans sa froideur clinique, trouve pleine justification au III pour matérialiser, cette fois sur le plateau, le Bureau central des rêves où défilent les postulants.

Pour le reste, un jeu subtil de paravents et de parois faites de grands miroirs mobiles, où l’irréalité d’un rêve mouvant ne cesse de fasciner, rend pleine justice au livret de Georges Neveux, entre surréalisme tchèque (bien différent de celui de Breton !) et réalisme poétique à la française (celui de Marcel Carné précisément, entre Quai des Brumes et sa propre Juliette, dans le film homonyme de 1951). Très fidèle à l’esprit de l’œuvre finalement, jusqu’à une fin émouvante, qui voit le démontage à vue de ce décor, fait de l’accumulation inlassable des illusions. Juliette est une œuvre difficile d’accès malgré sa simplicité apparente de sa donnée de base, comme des choix de productions antérieures plus tranchés (telle celle de Richard Jones qui a tenu l’affiche à Paris, de Garnier et Bastille, à Londres et à Genève, entre 2002 et 2012). Et la géniale partition de Martinu, constamment ondoyante, entre grandes pages symphoniques et simples dialogues parlés, ne se laisse pas aisément apprivoiser. Elle pose aussi le problème de sa longueur, si on veut l’intégrale (l’adaptation française de Bronisław Horowicz, utilisée jusqu’à présent, coupait assez largement dans les quelque deux heures quarante…). Elle nécessite ici, après l’expérience de la générale, de rétablir deux entractes, au risque de lasser la patience d’un public peu averti.

Autre sérieux avatar avec la défection tardive du rôle principal, éprouvant par sa longueur, épreuve brillamment surmontée par l’Américain Aaron Blake, assumant magistralement sa prise de rôle en français avec un accent parfait (et l’aide sécurisante d’une oreillette le reliant à un souffleur !) : une performance d’exception, outre la beauté du timbre de ce ténor au large répertoire et excellent acteur. Le reste du plateau est suffisamment performant : on distinguera le brillant Niçois Samy Camps dans les parties plus étoffées du Commissaire ou de l’Employé du Bureau des rêves, la belle basse de Louis Morvan, et le délicieux Petit arabe de la jeune Elsa Roux Chamoux. Seul le monumental mais très appuyé Paul Gay suscite une légère réserve. On pourrait sans doute souhaiter une voix plus corsée que celle de la très éclectique Russe Ilona Revolskaya, pas parfaitement compréhensible non plus, mais elle a toute la grande beauté en scène (et sur les écrans) et la silhouette sensuelle et féline voulues par la production pour l’énigmatique héroïne.

À la tête d’un Philharmonique de Nice qui brille dans les difficiles parties solistes et de l’excellent chœur maison, le chef néerlandais Antony Hermus, avec l’énergie et la fougue qu’on lui a connaît, rend bonne justice à la partition, emportant au rideau l’enthousiasme d’une salle pas complètement garnie et qui s’est encore vidée au fil de la représentation. Prix à payer sans doute pour l’audace de cette programmation et la réussite d’une production qui fera date dans l’histoire de l’œuvre – et dans celle de la maison niçoise qui s’en est honorée.

CHRISTIAN WASSELIN