Opéra Bastille, 8 juillet

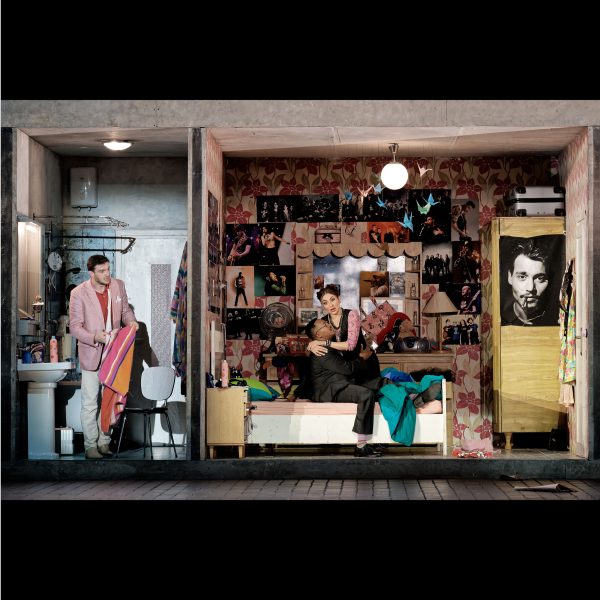

La production de Damiano Michieletto, désormais un classique de l’Opéra de Paris, repris presque tous les deux ans depuis son introduction à Bastille en 2014 (voir O. M. n° 100 p. 51 de novembre), continue, pour cette sixième série, à faire un tabac. Musicalement, le bilan est plus nuancé.

La direction de Diego Matheuz est solide, énergique, avec une bonne mise en place dans les périlleux ensembles, mais l’esprit fait défaut, avec des tempi parfois trop retenus (air de Basilio) et un timide sens du crescendo, qui jamais ne s’emballe ni ne va jusqu’au fortissimo, sans parler d’une complaisance coupable à suivre les chanteurs dans leurs arbitraires changements de tempi. Quand on se souvient que la création du spectacle à Genève en 2010 avait vu officier Paolo Zedda, véritable mentor pour les chanteurs, on ne peut s’empêcher de penser que la conscience du style rossinien a beaucoup régressé. Ce soir, la plupart des chanteurs vocalisent mal et abusent des cadences dans l’aigu.

Levy Sekgapane, déjà présent en 2018, dispose, lui, d’une virtuosité à toute épreuve mais un rien mécanique, et triomphe dans le rondo final « Cessa di più resistere ». Reste que son tenore di grazia, à l’aigu et au suraigu brillants, est fort éloigné de la voix centrale d’un Manuel García à la création, et que l’essentiel du rôle d’Almaviva est trop grave, le conduisant à souvent modifier la ligne pour des variations plus confortables. Même ainsi, il peine plus d’une fois à se faire entendre dans une salle aussi vaste, surtout face à des partenaires au volume spectaculaire.

Au premier chef, le Figaro de Mattia Olivieri impressionne par un instrument glorieux, comme saturé de son, au service d’une diction mordante et d’une aisance scénique confinant au cabotinage, mais très « payante ». La vocalisation est en revanche bien déficiente dans « Dunque io son », aux traits savonnés ou simplifiés, ce qui est hélas de plus en plus habituel. Ce qui l’est moins, c’est que Rosina aussi se montre piètre virtuose. Grande habituée du rôle, Isabel Leonard – qui, suite à la défection d’Aigul Akhmetshina, a finalement assuré toute la série – séduit par la vivacité de son jeu et la beauté de son mezzo cuivré, au grave corsé et à l’aigu assuré et puissant, mais étonne par des coloratures laborieuses et approximatives, que camouflent mal d’incessantes simplifications de ligne.

On retrouve Carlo Lepore (déjà présent en 2014, 2020 et 2022), basse bouffe de la plus belle tradition, au vertigineux canto sillabato, et au falsetto tonitruant quand il raille sa pupille, toujours truculent Bartolo, même si l’instrument a un peu perdu en éclat et en projection. Le Basilio de Luca Pisaroni amuse plus par son allure dégingandée et son sérieux décalé que par son baryton-basse solide mais sans grande personnalité. Le plateau est complété par deux anciens membres de l’Académie de l’Opéra : Andres Cascante, Fiorello efficace, et Margarita Polonskaya, accorte Berta – actuellement dans la troupe de la maison.

Regrettons pour finir une sonorisation naguère discrète à Bastille, aujourd’hui envahissante.

THIERRY GUYENNE

.