Théâtre du Châtelet, 7 octobre

Dans les années 1960 et 1970, alors que le genre même de l’opéra était déconsidéré, a fleuri ce qu’il est convenu d’appeler le « théâtre musical », auquel succéda finalement l’opéra, jugé de nouveau présentable. Au-delà des étiquettes, il est permis de continuer de baptiser « théâtre musical » certains spectacles plus théâtraux que vocaux, mais où la musique joue un rôle essentiel. C’est le cas d’Hamlet/Fantômes de Kirill Serebrennikov, qui s’offre comme une méditation sur la pièce de Shakespeare, agrémentée d’une partition signée Blaise Ubaldini spécialement commandée par le Théâtre du Châtelet.

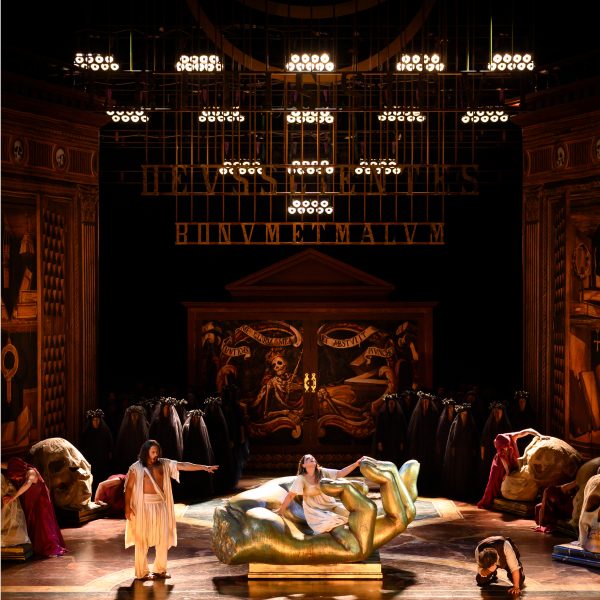

Hamlet, depuis quatre siècles, est propice à tous les cauchemars, à toutes les interprétations. Serebrennikov se concentre sur le personnage central de la pièce et le confronte à ses démons, au fil de dix séquences conçues à la fois comme des commentaires et des paraphrases : « Hamlet et le Théâtre », « Hamlet et le Père », etc., jusqu’à « Hamlet et le Silence ». Un vaste salon au plafond crevé sert de décor unique et accueille le texte de Serebrennikov, assez verbeux et tissé de nombreux emprunts à Shakespeare. Il est dit en français, en anglais, en allemand et en russe à la faveur de plusieurs traductions (Macha Zonina et Daniel Loayza se sont chargés des parties en français), dix comédiens assurant le spectacle mais sans à proprement parler être (ou ne pas être) tel ou tel personnage : l’action-méditation est éclatée entre les langues et les rôles. Judith Chemla, la seule interprète féminine, incarne Ophélie (dans « Hamlet et l’Amour ») et la reine Gertrude (dans « Hamlet et la Reine ») ; elle se dédouble par ailleurs en Hamlet face à la reine, et joue donc deux personnages dans une parodie de Sarah Bernhardt (qui incarna le prince de Danemark, on le sait, à la fin du XIXe siècle). Les références sont ici multiples, puisque Judith Chemla-Ophélie est aussi le personnage joué par Maria Schneider dans Le Dernier Tango à Paris ! On croise également Chostakovitch et le spectre de Meyerhold, ou Antonin Artaud jouant la folie.

Si l’on attend du chant, on est frustré : outre trois membres du chœur La Marquise, il n’y a guère que Judith Chemla qui se risque à chanter et, à la fin, Odin Lund Biron dans l’interprétation d’une chanson assez sirupeuse inspirée d’un sonnet de Shakespeare. Blaise Ubaldini a imaginé une partition essentiellement instrumentale, faite de déflagrations, de séquences de jazz, de moments suspendus, de faux accents hollywoodiens… sans qu’il faille chercher un style particulier à cette musique fonctionnelle, dirigée avec aplomb par Pierre Bleuse à la tête de l’Ensemble Intercontemporain. Le volume de cette musique cependant, qui tantôt se superpose au texte, tantôt lui répond, oblige tous les comédiens à être munis de microphones, ce qui produit parfois des effets de saturation pénibles, d’autant que la mise en scène de Serebrennikov, qui n’hésite pas à être redondante (toujours ces visages projetés en gros plan !), exige que les comédiens crient, murmurent, se roulent par terre… Tous donnent beaucoup d’eux-mêmes, à commencer par le fiévreux Bertrand de Roffignac, qui ouvre et ferme le spectacle et meurt dans son sang, ou August Diehl, qui nous montre qu’Hamlet est aussi le ventriloque de son propre père, ou encore Kristián Mensa dans un rôle muet, travesti et menaçant.

Spectaculaire et interminable, cet Hamlet déconstruit nous rappelle ce que nous savions déjà : que Shakespeare est un grand poète.

CHRISTIAN WASSELIN

.