Opéra Bastille, 2 février

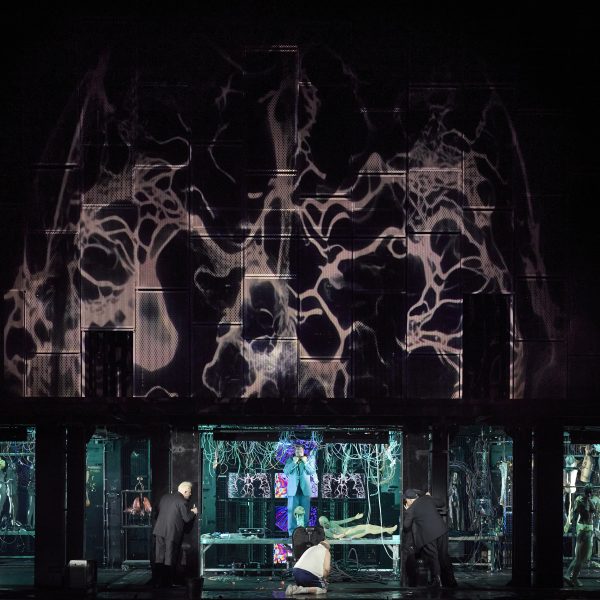

Prévu en 2020, retardé par la pandémie, et donné alors à huis clos en concert, le premier volet de ce nouveau Ring, destiné à remplacer celui de Günter Krämer (2010-2013), repose sur le concept plutôt alambiqué élaboré par Calixto Bieto avec sa dramaturge Bettina Auer : Alberich et les Nibelungen s’appliquent à la création, à l’aide de l’intelligence artificielle, d’humanoïdes destinés à se substituer aux dieux… Avec des conséquences plastiques particulièrement dommageables sur les très quelconques décors de Rebecca Ringst, péniblement éclairés par Michael Bauer. Le plateau est envahi de câbles noirs en tous genres : au premier tableau, ils s’échappent des longs rouleaux que porte Alberich sur son épaule, l’handicapant sérieusement dans sa quête amoureuse ; au troisième tableau, particulièrement calamiteux, Nibelheim croule sous d’innombrables câbles, ordinateurs et appareils de toutes sortes, que traverse prudemment une créature déjà réalisée, au milieu de celles dont on devine les ébauches dans ce capharnaüm ; enfin, ils rendent pénible la montée de l’escalier du Walhalla, à la scène finale.

Pour le reste, c’est une franche laideur qui domine, notamment ce grand rideau plastifié sur lequel se projettent des lueurs incertaines lors de la scène initiale du Rhin. Un long canapé sert au concile des dieux, devant des géants symbolisant sans surprise des capitalistes américains au profil conventionnel et habillés par les médiocres costumes d’Ingo Krügler. On s’étonne aussi d’une direction d’acteurs timide, ou encore des vidéos d’une rare pauvreté de Sarah Derendinger, donnant à voir de façon (trop) répétitive les corps des humanoïdes en cours de fabrication à Nibelheim, ou entassant les vues de structures métalliques supposées évoquer l’outillage sophistiqué des Nibelungen.

La distribution ne compense que partiellement la vive déception que nous a procurée l’absence de Ludovic Tézier dans le rôle de Wotan, annoncé dès le début de l’entreprise, mais malheureusement grippé. Las, pour cette seconde représentation, Iain Paterson demande une annonce, mais tient à assurer néanmoins les trois premiers tableaux. Pour le pire : presque aphone, détimbré, réfugié souvent dans le parler, avant que l’Alberich de Brian Mulligan ne prenne courageusement le relais, derrière un pupitre placé côté cour pour les scènes finales. Une annulation pure et simple aurait peut-être été préférable.

Le reste du plateau est excellent, avec des vétérans ayant fait largement leurs preuves : le Loge au timbre clair et d’une vaillance à toute épreuve de Simon O’Neill, le non moins Mime percutant de Gerhard Siegel, le Fasolt toujours très sûr de Kwangchul Youn, faisant un peu pâlir le Fafner aux graves bien présents, mais plus terne, de Mika Kares, et la somptueuse Erda de Marie-Nicole Lemieux, avec un vibrato bien contrôlé. On s’enchante de l’Alberich chaleureux de Brian Mulligan, même si l’on n’attendait pas un personnage aussi peu grinçant et méchant, voire des plus sympathiques. De même pour la très belle et féline Fricka d’Eve-Maud Hubeaux. Et à côté de trois bonnes Filles du Rhin, on peut saluer les jeunes nouveaux venus : l’élégant Froh de Matthew Cairns, et le Donner vaillant et prometteur de Florent Mbia, issu de la troupe lyrique de l’Opéra National de Paris. Sans oublier l’éclatante et vive Freia de la Néo-Zélandaise Eliza Boom.

Un orchestre somptueux contribue à nous consoler, même si Pablo Heras-Casado, d’une grande efficacité dans les moments d’expansion, nous déçoit légèrement ailleurs. Particulièrement frustrant dans sa partie visuelle, gravement mutilé par l’éclipse de Wotan dans cette représentation du 2 février, l’ensemble, devant lequel un public désenchanté abrège son accueil chaleureux aux chanteurs, aura donc presque tourné au désastre. Et ne rassure pas pour la suite à venir.

FRANÇOIS LEHEL