Opéra Royal, 14 octobre

Monter aujourd’hui un opéra en traduction paraît assez paradoxal, particulièrement pour une œuvre aussi connue que La Cenerentola, et surtout s’il faut au final soutenir la compréhension du spectateur avec des surtitres. C’est le choix qu’a fait l’Opéra Royal de Versailles qui, après La Flûte enchantée et L’Enlèvement du sérail, propose le chef-d’œuvre de Rossini en français. Cette adaptation de 1868 aurait eu la bénédiction du compositeur qui, il est vrai, avait déjà accepté en 1860 que sa Semiramide soit traduite pour sa création à l’Opéra de Paris. La prosodie en est plutôt satisfaisante. Elle s’adapte assez bien au rythme musical de l’original, mis à part certains passages basés sur des effets phonétiques, tel le petit quatuor qui précède le final du premier acte, qui y perdent de leur saveur. Seul le grand air de Fabio (Alidoro) souffre d’une traduction qui a sûrement été pensée pour cette version, cet air « alternatif » n’ayant été récupéré que dans les années 1970. Sa prosodie chantournée ne favorise guère la souplesse et il faut féliciter Alexandre Baldo qui en maîtrise toutefois avec brio la longue tessiture et les exigences virtuoses. L’adaptation pèche le plus sur le récitatif qui n’existait pas originellement. Gaétan Jarry l’a restitué de façon assez fidèle quant au sens mais la verve de la langue imagée et populaire de Ferretti s’est perdue et sans doute eût-il mieux valu recourir aux dialogues comme l’a fait Reims, récemment, avec son Barbiere di Siviglia. À ces réserves près, l’ensemble fonctionne, soutenu par un orchestre impeccable aux cordes soyeuses et aux bois colorés, dirigé brillamment par Gaétan Jarry qui assure également le récit au pianoforte.

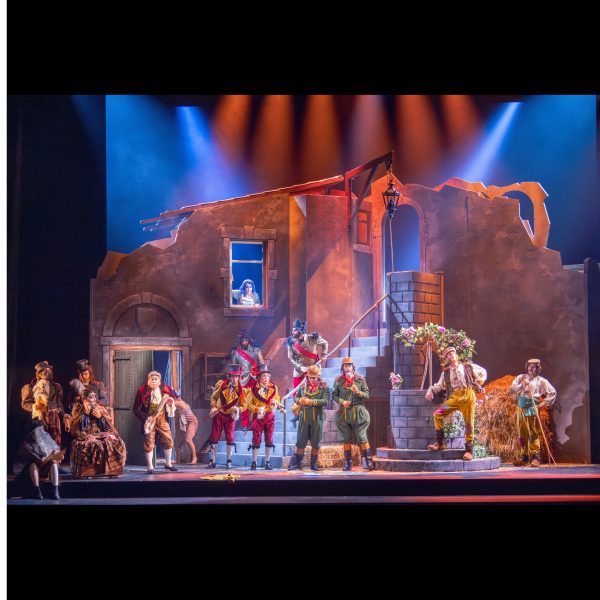

Récupérée d’un spectacle liégeois de 2014, la production joue à fond la carte du burlesque et, en gommant les aspects ambigus du melodramma giocoso, en fait une grosse farce, dans une esthétique à la Tim Burton mais dans un esprit plus proche de Jérôme Savary. Suite de décors de livres d’images extravagants montés sur une tournette, acteurs grimés, tel Perruchini (Dandini) en Napoléon, le plus réussi du reste, la mise en scène ajoute de nombreux gags exogènes confiés à une petite équipe d’acrobates et prestidigitateurs de cirque, qui compensent souvent l’absence d’une véritable invention dans la direction d’acteurs, mais elle ne prend guère en compte l’humour intrinsèque de l’œuvre.

Les qualités de Gaëlle Arquez dans le rôle-titre ne sont plus à dire – beauté du timbre, fiabilité de la technique – mais la mise en scène caricaturale ne contribue guère à nuancer son personnage qui reste assez uniforme et auquel manque ce rien de fragilité qui le rendrait touchant et surprenant dans sa métamorphose en Dame inconnue. Excellent, le Magnifico d’Alexandre Adra, malgré un timbre trop nasal et une articulation un peu exotique. De grand luxe, les deux vilaines sœurs incarnées par la piquante Gwendoline Blondeel et sa jumelle, la robuste Éléonore Pancrazi. Le large baryton de Jean-Gabriel Saint-Martin donne une ampleur certaine à Perruchini, mais le français ne lui permet pas de rendre pleinement justice aux subtilités de la colorature de son air d’entrée. Remarquable de naturel, avec une parfaite maîtrise d’un rôle qu’il connaît comme sa poche, Patrick Kabongo ne fait qu’une bouchée de Rodolphe (Ramiro), avec un sens aigu du comique lorsqu’il est en valet. Le Chœur de l’Opéra Royal est également au niveau de l’enjeu.

Alors, que manque-t-il à notre attente ? Sans doute une approche un peu plus subtile d’une œuvre qui n’est pas que bouffonnerie, mais une leçon de vie, si l’on en croit son sous-titre : « la bonté en triomphe ».

ALFRED CARON

.