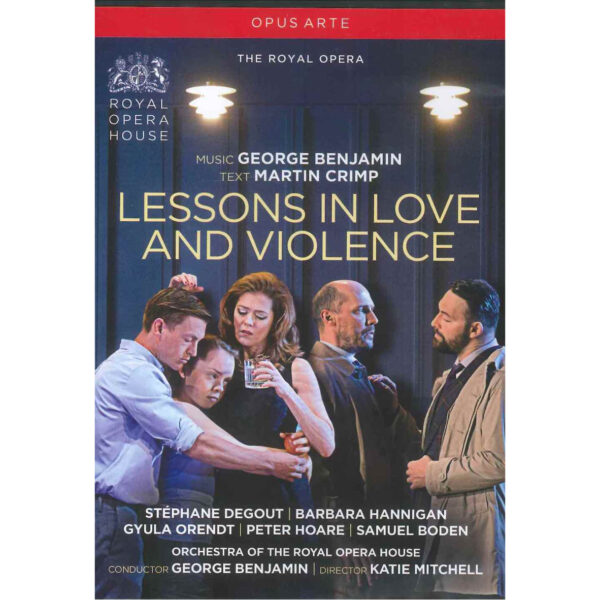

De George Benjamin (né en 1960), Opus Arte avait déjà diffusé en DVD Written on Skin, filmé à Londres, en 2013. Étroitement lié au Covent Garden, le label -britannique publie logiquement Lessons in Love and Violence, qui y a vu le jour, en 2018 (voir O. M. n° 141 p. 48 de juillet-août). Saluée à sa création, l’œuvre garde toutes ses vertus à l’écran, sa cohérence semblant même accrue.

Il y a, d’abord, l’excellent livret (en anglais) de Martin Crimp, basé sur un sujet historique, même si la mise en scène de Katie Mitchell lui donne ici l’allure d’une intrigue tout à fait contemporaine : la relation d’amour et de pouvoir entretenue par Édouard II (1284-1327), roi d’Angleterre et époux d’Isabelle de France, avec son favori Piers Gaveston.

Un livret sobre, économe de ses mots et de ses effets, qui s’attache à camper finement les quatre personnages principaux : le Roi (excellent Stéphane Degout) ; la Reine (formidable Barbara Hannigan) ; Gaveston (remarquable Gyula Orendt) ; et Mortimer, conseiller de l’ombre, soucieux de garantir l’ordre moral et politique le plus conservateur (Peter Hoare, froid et sulfureux). S’y ajoutent, témoins silencieux, les enfants du couple royal : le prince héritier (le jeune ténor Samuel Boden), et sa sœur (une actrice adolescente).

Divisée en sept scènes, séparées par de beaux interludes orchestraux, et durant une heure et demie, la partition a les mêmes vertus de concision et d’efficacité. George Benjamin excelle à traduire chaque sentiment avec un grand sens théâtral, et il sait mettre les voix en valeur – celle de Barbara Hannigan, notamment, à laquelle il réserve quelques pages plus brillantes. Présent dans la fosse, le compositeur semble avoir laissé tout ego de côté, comme s’il assumait que sa musique était ici le soutien du théâtre, voire du cinéma.

Car c’est un truisme de l’observer : même s’il traite de sujets éternels – ici, une fois encore, le conflit entre amour et pouvoir – , l’opéra contemporain se nourrit du 7e Art dans ses découpages. Quand, comme ici, l’image est traitée à la scène avec un réalisme de scalpel (implacable direction d’acteurs de Katie Mitchell) et filmée comme un objet cinématographique (excellente réalisation de Margaret Williams, avec gros plans, caméras en plongée, montage très rythmé), l’art lyrique acquiert une dimension supplémentaire par rapport à toutes celles qu’il réunit déjà : musique, théâtre, danse, arts plastiques, littérature…

NICOLAS BLANMONT