Metropolitan Opera, 21 septembre

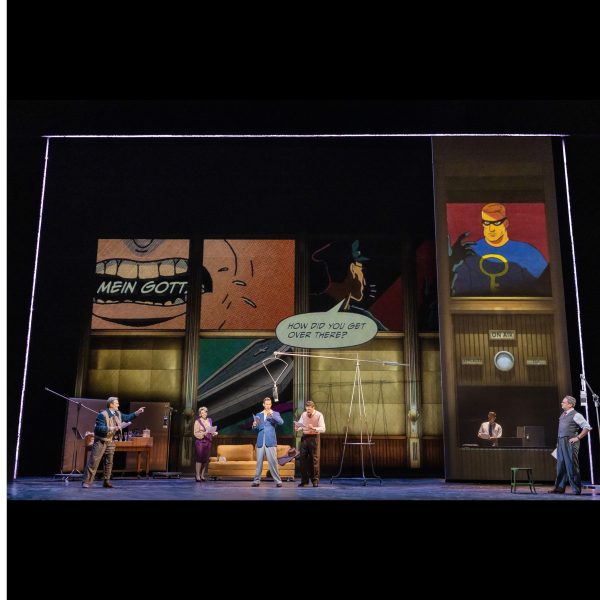

La création du deuxième opéra de Mason Bates remporte un vif succès. La mise en scène de Bartlett Sher, déjà révélée l’an dernier à l’École de musique de l’Université d’Indiana, trouve ici son plein accomplissement. Depuis son pétillant Barbiere di Siviglia en 2006, Sher a offert au Met sept productions aussi banales que maladroites ; mais cette fois, il renoue avec ses triomphes de Broadway, grâce à un spectacle vif, porté par une technologie impressionnante. Le livret de Gene Scheer, contraint de condenser l’opulent roman de Michael Chabon – foisonnant de références érudites et pop –, s’appuie sur des ressorts dramatiques déjà vus à Hollywood ou à la télévision de ces vingt-cinq dernières années : quête d’accomplissement par l’art, nostalgie de la « plus grande génération ».

Entre la vision caricaturale de la Seconde Guerre mondiale des deux jeunes cousins et sa transposition scénique, il n’existe guère de distance critique. Certes, le cœur est à la bonne place, contre l’oppression et l’asservissement. Mais à force de slogans, l’œuvre manque de profondeur. Quant à l’évocation des droits homosexuels, elle reste maladroite, presque convenue. La scène de bar, plus embarrassante encore que celle de Champion de Terence Blanchard, en accentue les stéréotypes. L’histoire d’amour de Sam et Tracy, suggérée à demi-mots et par quelques brefs baisers, se brise avec la guerre. Comme dans tant de films hollywoodiens des années 1980 et 1990, la reconstitution du noyau familial finit par effacer tout le reste : la Shoah, l’Europe dévastée, ou encore le choix de Joe, préférant Hollywood à son idéal artistique.

Sur le plan musical, l’opéra marque un progrès par rapport au lisse The (R)evolution of Steve Jobs (Santa Fe, 2017). Le rythme y est plus affirmé, volontiers cinématographique, parfois proche de John Williams. L’alliance entre orchestre traditionnel et électronique s’avère habile, bien que souvent utilisée pour effet de contraste plutôt que pour nourrir une profondeur psychologique ou harmonique. Sous la baguette attentive de Yannick Nézet-Séguin, l’orchestre sait naviguer avec aisance entre les influences de Philip Glass, Osvaldo Golijov ou Anthony Davis. Bates gagne en maîtrise dans l’écriture vocale : l’accompagnement ponctuel au violoncelle ou à la mandoline, en soutien des voix solistes, crée de jolis équilibres. Mais la partition souffre d’un défaut rédhibitoire à l’opéra : l’absence d’idiome musical propre à chaque personnage. Dans l’arioso et les trios, agréables mais mélodiquement fades, tous finissent par se ressembler, concluant presque toujours sur une note aiguë censée signifier l’élévation émotionnelle. Les chœurs, sonores mais uniformément hymniques, vont dans le même sens.

La distribution mêle figures établies et jeunes promesses. Richard Croft, toujours aussi lumineux, Ellie Dehn, émouvante et lyrique, et Patrick Carfizzi, piquant et charnu, illuminent les seconds rôles. Dans les parties principales, plusieurs jeunes voix brillent : le ténor souple et charmant de Miles Mykkanen donne relief et tendresse à Sam Clay, dessinateur timide, handicapé par la polio, inventeur du super-héros The Escapist. La mezzo Sun-Ly Pierce, timbre somptueux et présence rayonnante, incarne Rosa Saks, artiste et organisatrice sociale. La soprano baroque Lauren Snouffer fait des débuts remarqués au Met dans le rôle tragique de Sarah Kavalier.

Edward Nelson, baryton élégant mais un peu léger pour la salle, prête sa voix à Tracy, l’acteur qui conquiert le cœur de Sam. Craig Colclough, voix wagnérienne, glace l’auditoire en officier SS. La diction, claire et précise, est remarquable, même si l’anglais cristallin de Mykkanen trahit son accent du Midwest dans le faux argot yiddish-brooklynien du livret. Seule ombre au tableau : le baryton polonais Andrzej Filończyk, en Joe Kavalier, fait un début terne, voix enrouée, phrasé heurté, présence scénique laborieuse. Photogénique, certes, mais peu convaincant dans ce rôle central de l’artiste échappé de Prague, hanté par la culpabilité d’avoir abandonné sa famille.

DAVID SHENGOLD

.