Terme di Caracalla, 10 juillet

La direction artistique du Caracalla Festival 2025 a été confiée à Damiano Michieletto, qui signe également la mise en scène de West Side Story. Par les thématiques qu’il aborde – tensions sociales et raciales, absence de perspectives pour la jeunesse immigrée –, le chef-d’œuvre de Bernstein marque un tournant décisif dans l’évolution du genre : prolongeant l’élan amorcé par Rodgers et Hammerstein, il transforme le musical en un théâtre capable d’aborder des enjeux sociétaux majeurs, bien loin du simple divertissement.

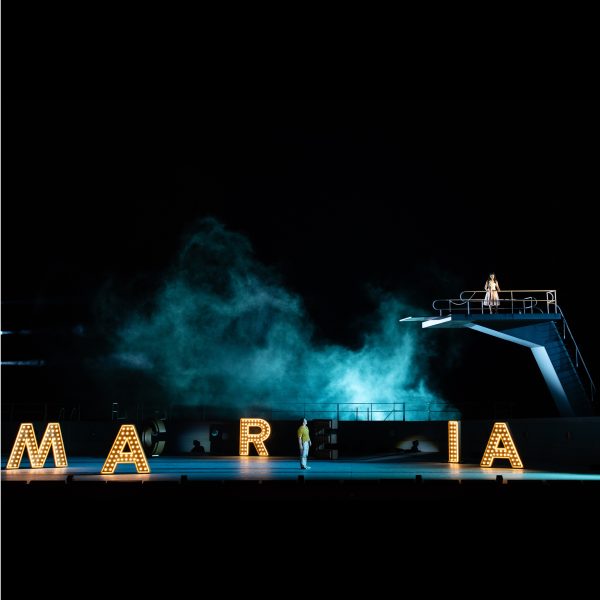

Michieletto ancre sa vision dans un lieu symbolique : une piscine désaffectée et délabrée, surmontée d’une plate-forme de plongeon. Cet espace sordide, emblématique des fractures sociales et du désenchantement des jeunes, dissimule pourtant des élans de jeu, d’amour, de rêve. L’affrontement entre les deux bandes devient avant tout une quête identitaire, une lutte pour la liberté.

La scénographie est ponctuée d’éléments évocateurs qui accompagnent les transitions de scènes : de grandes lettres lumineuses composant les mots « Miracle », « America » et « Maria » (presque des anagrammes), un ballon gonflable évoquant le dollar, et surtout la torche brisée de la statue de la Liberté, vestige d’un rêve américain fracassé – celui d’un idéal fondé sur l’inclusion, l’égalité des chances, la justice pour tous. Cette torche, témoin muet des violences entre les bandes, s’embrasera de nouveau à la fin, suggérant une espérance indéracinable et scellant une production mettant l’accent sur les aspirations des jeunes et leur besoin de rédemption plutôt que sur la brutalité.

Ce registre symbolique se prolonge dans les costumes : blancs et futuristes pour les Jets, éclatants de couleurs pour les Sharks. Porté par un jeu scénique précis et habité, l’univers chorégraphique de Sasha Riva et Simone Repele s’intègre harmonieusement à la mise en scène, mêlant danse de rue, influences ethniques et danse contemporaine, avec des vocabulaires gestuels distincts selon les clans. Si leur déroulement reste globalement attendu, leur exécution est irréprochable, portée par le talent du Corps de Ballet de l’Opéra de Rome, dirigé par Eleonora Abbagnato.

La partition exigeante de Bernstein – avec ses dissonances, ses rythmes latino-américains transfigurés par le prisme du jazz, ses réminiscences classiques – est donnée ici dans la version pour grand orchestre élaborée par le compositeur pour l’enregistrement Deutsche Grammophon de 1985. Sous la direction de Michele Mariotti, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma livre une lecture d’une transparence exemplaire, alliant rigueur analytique et équilibre expressif, mettant ainsi en lumière la richesse de la palette instrumentale, la finesse des textures et la sophistication de l’écriture symphonique.

Les chanteurs se produisent avec leur voix naturelle, sans projection lyrique, à l’exception de la jeune Sofia Barbashova dans le rôle de la Fille, seule à chanter avec une technique de opératique. Son « Somewhere » prend ainsi une dimension quasi métaphysique : comme une voix venue d’ailleurs, elle évoque l’existence d’un lieu possible, apaisé, où la justice aurait enfin droit de cité. Marek Zukowski (américain d’origine polonaise, comme son personnage) campe un Tony à la voix douce et lyrique, touchante malgré quelques instabilités dans l’aigu – faiblesse pardonnable au regard de l’émotion sincère et de l’investissement dramatique d’un interprète fidèle à une lecture « classique » du rôle : un jeune homme fragile, emporté par la passion, détruit par son impulsivité.

La Maria de Sofia Caselli, elle aussi dans une veine traditionnelle, séduit par la limpidité de son timbre, l’articulation expressive de son phrasé et une présence scénique émouvante. Natascia Fonzetti incarne une Anita remarquable, à la voix chaleureuse et sensuelle, tandis que Sergio Giacomelli campe un Bernardo crédible jusque dans l’accent latino de son anglais. Sam Brown complète la distribution avec un Riff énergique et solidement chanté.

Paolo di Felice

.