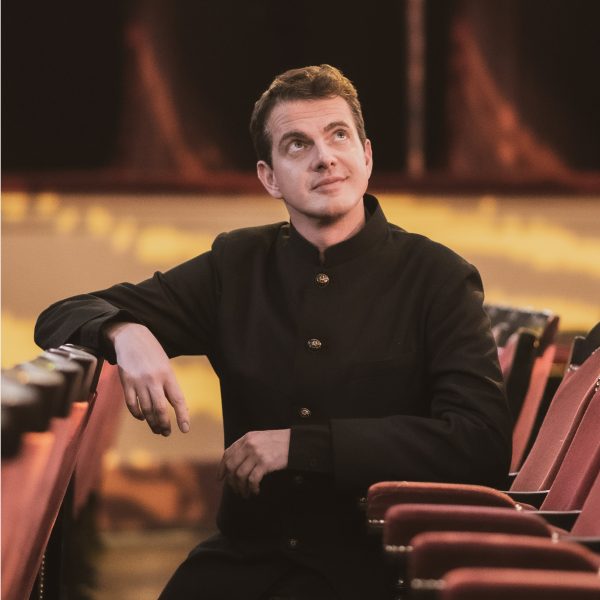

Du chœur d’enfants de la Scala à la fosse du Metropolitan Opera, dont il devient « chef principal invité » dès septembre, le parcours de Daniele Rustioni poursuit son enrichissement artistique dans les répertoires symphonique et lyrique. Son prospère engagement de directeur musical à l’Opéra de Lyon s’est clôturé en mars dernier avec La forza del destino, œuvre qu’il reprend avec l’orchestre et le chœur pour une version de concert le 20 juillet au Théâtre antique d’Orange, dans une coproduction entre le Festival d’Aix-en-Provence et les Chorégies.

Vous évoquiez en mars dernier les difficultés pour un chef d’orchestre de diriger La forza del destino. Mais n’est-ce pas finalement moins « complexe » en version de concert, comme à Orange, sans un point de vue de metteur en scène ?

Bien sûr ! La forza del destino est un opéra très hétérogène, presque schizophrénique dans son écriture, avec des scènes populaires, des chœurs, des personnages brillants (Preziosilla, Melitone, Mastro Trabuco), des passages presque rossiniens, qui contrastent fortement avec les scènes dramatiques d’Alvaro, de Leonora, de Carlo, et avec l’Ouverture. Cet opéra est difficile à aborder du point de vue de la cohérence interprétative, en particulier au troisième acte, où une grande partie de la musique semble se dérouler en dehors du corps. Il faut maintenir une attention et une énergie constantes dans les changements de couleurs, sans essayer d’anoblir le zum papà populaire, typiquement verdien. Je me demande d’ailleurs dans quelle mesure Verdi a cherché un effet immédiat et démonstratif, car il a composé pour le public de Saint-Pétersbourg, qui ne connaissait pas bien sa musique. L’arc dramatique principal est de la maturité, mais la musique regarde aussi vers les premiers Verdi pour les scènes plus rythmiques. Ce sont deux opéras en un, que j’aurai plaisir à diriger dans l’environnement exceptionnel et la superbe acoustique du Théâtre Antique. Comme dans La traviata en 2016, je suis très heureux de me concentrer encore plus sur la musique, qui possède déjà en soi une grande théâtralité. Le metteur en scène, ce sera moi !

Vous vous êtes familiarisé très tôt avec l’environnement du Teatro alla Scala. Cela a-t-il consolidé vos envies de direction d’orchestre ?

Disons que c’est la machine théâtrale qui m’a donné envie, dès mes 15 ans, d’évoluer dans le spectacle vivant. Pas nécessairement comme chef d’orchestre, car il est impossible d’avoir une idée de ce qu’est la direction avant de vraiment la pratiquer à un niveau professionnel. À la Scala, après mes années en tant que choriste, j’ai été pianiste répétiteur et souffleur, j’ai fait de la direction d’ensemble ou de musique en coulisses. À Covent Garden, avec Antonio Pappano, j’ai continué à faire un travail musical de l’intérieur, surtout au piano. J’ai eu la théorie à Milan et à Londres, et la pratique au Théâtre Mikhaïlovsky de Saint-Pétersbourg, en tant que « chef principal invité », ce qui m’a ensuite donné l’opportunité de diriger dans toutes les plus grandes maisons d’Italie au début de ma carrière. Ces premières années ont été extrêmement importantes pour découvrir et respecter le travail de toutes les personnes dans un théâtre. Par ailleurs, j’ai pu mieux cerner la psychologie des publics : leurs attentes, leurs goûts, ce qu’ils huent, les productions qu’ils ont déjà en tête… J’ai donc grandi dès le plus jeune âge au théâtre. Il devient rare que les chefs, aussi exceptionnels soient-ils, aient au moins dix ans d’expérience préalable de théâtre, ou même comme pianiste, chambriste ou accompagnateur, alors qu’il s’agissait du cursus normal de tous les chefs d’orchestre du passé.

La Juive d’Halévy, en 2016 à Lyon, est le premier opéra non-italien que vous ayez dirigé. Ne plus être étiqueté « chef italien » a-t-il été une étape dans votre carrière ?

Au contraire, j’ai envie d’être estampillé « chef italien », et de continuer ma carrière avec 60 % de répertoire italien chaque saison, pour ne pas me trahir moi-même. J’aimerais me placer dans le sillage d’une tradition italienne – Toscanini, de Sabata, Serafin, Giulini, Sinopoli, Abbado, Muti, Chailly, Gatti… – qui a dirigé différents répertoires. L’opéra italien reste le cœur de métier de nombreux théâtres, et il y aura toujours besoin d’un Italien pour diriger les vingt titres que tout le monde veut entendre ! En revanche, on se ferme déjà en dirigeant de l’opéra, donc ne diriger que de l’opéra italien revient à se fermer encore plus, à entrer dans une routine, qui ne consiste plus vraiment à faire de la musique. Je continue à varier les répertoires. Au Bayerische Staatsoper, je dirigerai Ariadne auf Naxos et Der Freischütz la saison prochaine, puis un autre Wagner que Tannhäuser. L’Opéra de Lyon a cru en moi ces onze dernières années : j’ai une dette artistique envers la France, et je me considérerai toujours pour cette raison en partie comme artiste français, d’autant que j’ai été nommé chevalier des Arts et des Lettres. Je dirigerai désormais chaque saison du répertoire français. En 2026, je ferai mes débuts auprès du Cleveland Orchestra avec La Mer de Debussy, la suite de Pelléas et Mélisande de Fauré et le Concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales de Poulenc, et je dirigerai une nouvelle production de Faust à la Scala.

Rétrospectivement, quel est votre regard sur vos années à l’Opéra de Lyon, d’abord en tant que « chef principal », puis en tant que directeur musical ?

Cette expérience a été la plus importante de ma carrière, je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Dans cette histoire d’amour musicale (qui n’est d’ailleurs pas terminée, car j’ai été nommé, en avril, « directeur musical émérite » de l’Opéra de Lyon), j’ai pu faire des choses qui avaient un sens pour la ville et pour le répertoire. Je suis par exemple très heureux d’avoir ramené Puccini à Lyon (Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West) et fait entendre L’Enchanteresse de Tchaïkovski pour la première fois en France. Les conditions de répétition, exceptionnelles, donnent le temps d’explorer et de « digérer » la musique. Les instrumentistes de l’orchestre sont des passionnés, ils m’ont beaucoup appris et ont partagé leur savoir. Si on ouvre un canal de communication, l’orchestre dira toujours ce qu’on a besoin de savoir. La clé pour moi était de m’amuser, de faire comme si chaque répétition était de la musique de chambre, à toujours chercher à changer le son en fonction du jeu ou de la perception des instrumentistes. Ce n’est plus un travail quand on arrive à se regarder dans les yeux et à ressentir les choses, quand on respire de la même façon. C’était un environnement fantastique, une expérience humaine. Je n’ai qu’un seul regret : ne pas avoir vraiment lancé de jeunes chanteurs français dans la deuxième scène lyrique de France.

La direction d’orchestre revêt-elle une dimension plus sociale que musicale ?

L’objectif premier du chef d’orchestre est musical, mais on reste une figure sociale et de politique culturelle. Le rythme musical de la communauté est donc très important. Passer du temps avec les musiciens en tant que directeur musical est le seul moyen de vraiment pouvoir dépasser ses limites. Les musiciens acceptent de jouer avec et pour un chef d’orchestre dès lors qu’ils peuvent attester de son engagement. Le chef est le seul musicien de l’orchestre qui ne joue pas. Dire que cela nécessite un sérieux ancrage humain peut paraître évident, mais on ne voit pas si souvent des directeurs musicaux vraiment engagés dans les maisons d’opéra. Je pense qu’on doit vivre dans la ville au moins la moitié de l’année, car la maison d’opéra est l’expression culturelle de la ville en elle-même, d’autant plus qu’on reçoit de l’argent de cette collectivité et que l’ancrage local est primordial. Lyon a été un gros chapitre de ma vie d‘artiste. Ce que je pense y avoir le mieux dirigé, c’est Die Frau ohne Schatten, en ouverture de saison 2023-2024. J’ai l’impression que nous avons vraiment touché quelque chose également sur Massenet (Werther, Manon et Hérodiade), ce compositeur fantastique auquel je voulais rendre justice au maximum, et plus généralement sur le répertoire français.

Le poste de directeur musical dans une institution est-il un idéal vers lequel vous tendez pour la suite de votre carrière ?

Ce n’est pas une obsession de carrière. D’ailleurs, il ne suffit pas juste d’être accepté par l’orchestre et le chœur, et de savoir qu’on peut faire du bon travail dans un pays – les traditions sont une question d’identité, tout comme la culture d’un théâtre –, mais il faut aussi avoir l’esprit d’équipe et créer de vrais liens avec la direction. Une maison d’opéra est comme une seconde famille. L’ancrage dans une institution affecte la vie personnelle. Il y a toujours un aspect humain et personnel derrière chaque décision d’artiste. On doit être comblé personnellement pour pouvoir parler aux musiciens et s’épanouir musicalement. À l’opéra, je n’accepte que des projets qui ont une vraie signification. J’ai envie d’investir du temps, en faisant partie d’une production du début à la fin, plutôt que d’arriver à la générale piano, où tout est déjà « prêt » et qu’il n’y a qu’à accompagner les chanteurs. J’étais en contrat d’exclusivité française avec Lyon, pour créer une « marque » avec un groupe de musiciens, avec une ville. Maintenant, je serai encore plus heureux d’explorer avec d’autres ensembles français, comme l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, ou l’Orchestre National de France (avec lequel je ferai mes débuts en avril 2026), et de diriger une vingtaine de programmes symphoniques chaque saison.

Votre nomination comme « chef principal invité » au Metropolitan Opera, où vous allez diriger trois productions par saison, semble vous ouvrir d’autres horizons…

Le contrat de « chef principal invité » est plus compact, sur deux mois, que celui de directeur musical, ce qui me permet de diriger ailleurs (au Staatsoper de Vienne, par exemple, pour la première fois), tout en gardant mes relations avec Lyon et Munich. Ma vie a également changé depuis que je suis devenu père, et à New York, je vais pouvoir rester deux mois avec ma famille. Mais je vais continuer à y faire ce que j’ai toujours fait. En début de carrière, on se demande toujours si les intentions et le geste sont clairs, et plus on dirige, plus on se rend compte avoir transmis une partie de son âme aux instrumentistes. Les musiciens d’orchestre ont besoin d’une aura et d’une idée claire du son. Il y a une sémantique, une métaphysique de la musique qu’on peut transmettre sans les mots, et qui, pour moi, est le véritable voyage. Parfois, les chefs se mettent un masque défensif et instaurent une tension dans leur rapport à l’orchestre. Le plus important est d’être soi-même, pour que la musique passe à travers soi, et non à travers des murs artificiels. Tout change une fois qu’un orchestre a compris cette honnêteté. Quand on ressent cette confiance accordée par les musiciens, on ne sait parfois même plus qui dirige. Il ne faut pas chercher à impressionner, à faire quelque chose qu’on ne sait pas faire, ou à faire croire qu’on est quelqu’un d’autre. On ne peut offrir que ce qu’on est sur le moment, tout artifice détourne forcément de la musique.

Qu’est-ce que vous n’aimez pas diriger ?

J’aime beaucoup le répertoire baroque à titre personnel, mais il existe déjà des chefs baroques fantastiques, qui sont a fortiori des spécialistes. Quand on applique un savoir à des orchestres lyriques généralistes, le résultat devient hybride. Même si j’ai des choses à dire dans le baroque, je ne suis peut-être pas capable de les réaliser en seulement deux semaines de collaboration avec un orchestre lyrique qui n’est pas spécialiste de ce répertoire. Je ne peux pas convaincre tout le monde en même temps sur l’utilisation de l’archet, sur le non vibrato ou sur le poco vibrato. Je n’aime pas les choses qui n’ont pas une identité uniforme sur toute la représentation. J’ai besoin d’une urgence interprétative pour anticiper le son que je veux entendre. Je serais par exemple tout à fait ouvert à un projet à l’Opernhaus de Zurich avec La Scintilla, son ensemble sur instruments d’époque, même dans du bel canto. Sinon, ce ne serait pas sérieux de ma part. Il est vrai que j’ai aussi besoin de prendre plus de temps sur certains répertoires dont je n’ai pas l’habitude. Si je n’aime pas quelque chose, c’est surtout parce que je ne le comprends pas. Mon ignorance pousse ma sensibilité à s’ouvrir un peu plus.

Ne pensez-vous pas que votre envie de musicalité soit plus puissante que votre « ignorance » sur un répertoire ?

Oui, mais il n’est pas forcément bon de ressentir et faire la musique de la même façon. Le danger d’une carrière de chef est d’essayer d’avoir un son à soi, et donc de devenir la priorité, plutôt que le compositeur. Il faut proposer une interprétation sans s’enfermer. Claudio Abbado en est le parfait exemple, dans sa redécouverte de Mozart, dans le phrasé qu’il mettait chez Schubert. Même s’il ressentait en lui la musique, il se nourrissait sans doute de répertoires qu’il ne connaissait pas. Je suis attiré par ce que je ne comprends pas sur le moment car il y a énormément de manières subjectives de ressentir et d’aimer la musique. Je réévalue de nombreux chefs du passé dont je ne comprenais pas le geste ou la relation au son. Dans ce métier, on n’arrête pas de changer. Sur chaque projet symphonique ou lyrique, je travaille pour une vérité absolue du son qui ne fonctionne que pour un moment. J’utilise mon oreille interne pour comprendre le métabolisme de la musique, plutôt que battre la surface. Devant l’orchestre, je suis totalement convaincu, grâce à mon étude de la partition en amont, mais mes oreilles et mon cœur restent ouverts à 50 % à ce que l’orchestre me donne. Les doutes ne se présentent que quand je me prépare. C’est même la règle, et la partie la plus difficile de mon travail. La vie schizophrénique de chef d’orchestre, c’est être un jour extrêmement fort devant les musiciens, et le lendemain faire face à un océan de doutes, à chercher une vérité dont on sait qu’elle ne sera que passagère.

THIBAULT VICQ

.