Opéra Bastille, 29 mars

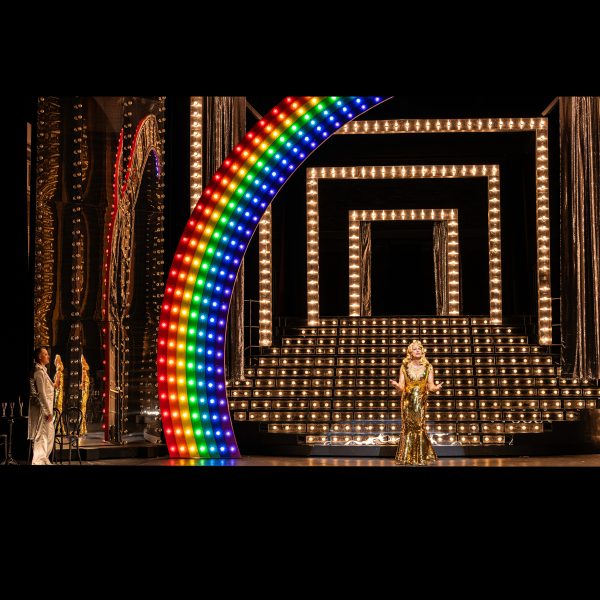

On ne reviendra pas ici sur la production de ce Don Carlos, créé en 2017 en version française intégrale, repris deux ans plus tard en version italienne plus courte, et repris à nouveau dans l’original français. Richard Martet (voir O. M. n° 133 p. 52 de novembre 2017) avait cerné les faiblesses de ce produit Warlikowski plutôt générique, dont l’impact était un agacement fréquent à le voir refuser le caractère « grand opéra » de l’œuvre. Ce Don Carlos installé dans une boîte aux sombres parois de bois, sans vrai décorum, sans respiration, et réduit à un drame privé, intime, quasi carcéral, reste bien peu spectaculaire.

Et ce soir de première, le pan musical, qui ne rend pas vraiment justice à l’original, ne compense guère. Car, comme en 2017, la question principale demeure : pourquoi monter l’œuvre en sa version française quand on n’a pas une équipe de chanteurs versés dans l’usage éloquent de cette langue, hormis les petits rôles, fort bien tenus par des membres du chœur de Ching-Lien Wu ? Ici, l’articulation et l’intelligibilité sont sacrifiées sur l’autel de l’internationalisme vocal. Que dire aussi d’un Carlos insuffisant, certes élégant, stylé, mais en défaut de projection d’une voix trop petite pour passer, même du proscenium, au-delà de l’orchestre. En pleine conversion vers des rôles plus lourds, Charles Castronovo, qui avait tant séduit l’an dernier avec l’Adorno incarné à la reprise de Simon Boccanegra (voir O. M. n° 202 p. 60 de novembre 2023), n’a pas les moyens de Carlos pour une salle où la projection fait tout. Ce qui l’empêche d‘intégrer émotionnellement une production qui veut un personnage plus que tourmenté, suicidaire.

Marina Rebeka, pour qui Elisabeth est une prise de rôle, est autrement adéquate, mais le travail de fond sur le français n’est pas à la hauteur de sa Julie de La Vestale, qu’on lui sait majuscule. Faute d’une préparation suffisante ? Et si l’ambitus et l’aigu somptueux sont bien ceux d’Élisabeth, la dignité vocale, qui la fait chanter parfois le médium comme une Suzanne, n’est pas encore absolue. Quant à sa dignité scénique, la mise en scène se charge de la laminer souvent. Ekaterina Gubanova retrouve Eboli, déjà partagée en 2017 avec Elīna Garanča : articulation acceptable, chant de haute tenue, mais sans rentre-dedans, trop mesuré, trop sage surtout, pour les tempêtes de l’acte IV. Andrzej Filończyk chante un Posa assez monochrome, grisâtre de sonorités, et trop sage lui aussi, tant il manque d’incarnation et d’autorité sur l’infant et face au Roi, tenu par un Christian Van Horn au chant probe, sinon exaltant. Il a au moins le mérite de la sensibilité et de l’expression pour « Elle ne m’aime pas », admirablement déclamé, et qui s’avère son meilleur moment. Sa voix sombre et sonore, qui ressort bien dans les ensembles, convient aux affrontements avec l’Inquisiteur d’Alexander Tsymbalyuk, impérieux, mais parfois moins audible dans l’immense volume scénique à la fin des actes IV et V. Le Moine de Sava Vernic a alors plus de présence.

Si les chœurs ont l’impact sonore requis, la fosse, sous la baguette de Simone Young, tisse un tapis plus retenu que de coutume. Est-ce pour tenir compte du peu de volume de Carlos et du manque d’expression global de la distribution ? La tenue de l’orchestre est impeccable, tout comme son style, mais on attend pour cette œuvre flamboyante plus d’éclat et de dramatisme, plus d’emportement et d’inspiration.

PIERRE FLINOIS