Nationaltheater, 8 novembre

Voilà le genre de spectacle qui met le critique face à un dilemme. Entre son devoir, qui est de rendre compte, et son désir de ne pas trop en dévoiler. Non qu’il veuille garder pour soi la jubilation procurée par une représentation suprêmement aboutie – ou alors, autant changer de métier –, mais pour laisser au lecteur, et spectateur potentiel de la reprise, en juillet prochain, pendant le Festival 2025, du Prologue du nouveau Ring du Bayerische Staatsoper de Munich, la surprise d’une mise en scène fourmillant de détails, signifiants, cocasses, ou les deux à la fois.

Et c’est bien là le génie – osons le mot – de Tobias Kratzer d’être, en même temps, proche et respectueux de la mythologie et, à sa façon, de la lettre du texte wagnérien, et de prendre la distance nécessaire pour en livrer une lecture où l’approche, résolument contemporaine, se double d’une ironie n’excluant pas une réelle tendresse, à travers laquelle il fait ressurgir une forme de premier degré.

On rit beaucoup – à l’unisson d’un public manifestement conquis –, tout en étant saisi par le portrait du monde, actuel ou futur, que dessine, avec la précision chirurgicale permise par l’usage de la pointe sèche, le metteur en scène allemand.

Tout commence devant le jubé d’une cathédrale, avec l’arrivée d’un être malpropre, à la bedaine proéminente, au cheveu rare et à la barbe broussailleuse, vêtu d’un tee-shirt de « geek » et d’un bermuda à motif camouflage. Alberich – c’est évidemment de lui qu’il s’agit – presse, par deux fois, un pistolet contre son visage. Le « nain » de la saga wagnérienne rappelle, dès lors, furieusement – et de façon d’autant plus troublante, trois jours à peine après certaine réélection –, ces fameux mâles censément invisibilisés, partisans farouches de Donald Trump, qui prirent d’assaut le Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021. Ce que confirmeront, dans le hangar qui tient lieu de Nibelheim, les armes et les nombreux ordinateurs en sa possession.

Le contraste ne pourrait être plus saisissant avec les dieux, certes relégués sur un échafaudage, derrière le maître-autel, mais arborant de superbes costumes médiévaux, avec un panache n’excluant pas le ridicule – chez Wotan, surtout. Ce dernier a confié à Fasolt et Fafner – des prêtres, transportant des documents à l’usage des prosélytes sur un petit chariot, façon Témoins de Jéhovah – la mission de remédier à la crise de la foi, en déployant, sur des affiches, ou sous forme de figurine, qu’il manipule avec un mélange irrésistible de vanité et naïveté puérile, son effigie, avec casque et lance de tradition.

La métamorphose du maître des dieux, forcé, pour se rendre au Nibelheim – les États-Unis –, de porter un costume moderne et de dissimuler ses attributs, n’est pas la partie la moins réjouissante des vidéos désopilantes, réalisées par Manuel Braun, Jonas Dahl et Janic Bebi, qui retracent son voyage dans ce pays où les églises prennent feu, en compagnie de Loge, fort élégant pompier pyromane…

Il ne manquait plus qu’Alberich, transformé en crapaud – derrière un nuage de fumée, magie de l’illusionnisme le plus archaïque – finisse dans un Tupperware, pour que toute la salle s’esclaffe, dans une sorte de communion, que seul autorise le culte wagnérien, a fortiori à Munich, qui détient la mémoire de tant de productions du Ring.

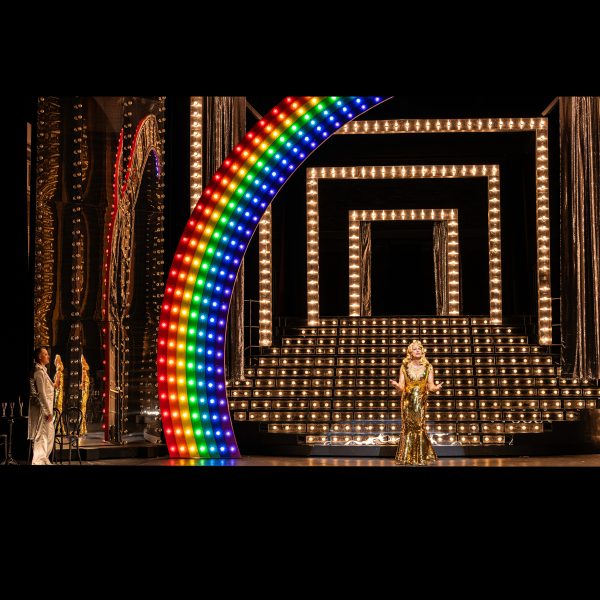

Ce niveau de lecture s’ajoute à tous les autres – comme autant de promesses, aussi, pour les volets suivants –, jusqu’au point culminant, atteint lors du dévoilement, à la lumière, en guise d’arc-en-ciel, d’un vitrail, orné d’un frêne, du maître-autel, dans les niches duquel les dieux viendront prendre place, devant une assemblée de fidèles nouvellement conquis.

Notre bonheur veut que la fosse soit en parfaite symbiose avec le théâtre qui se joue sur scène. Le Bayerische Staatsorchester est, évidemment, le dépositaire d’un son, d’une tradition. Ce qui n’empêche pas son directeur musical, Vladimir Jurowski, d’apporter une pierre décisive à l’édifice, en faisant ressortir, avec une extraordinaire clarté – justement parce que les fondations sont si profondément ancrées –, une fantaisie, aussi, des parties qui, ainsi révélées, ne peuvent pas être qu’intermédiaires.

Et le plateau vocal, assurément moins prestigieux, sur le papier, que celui de la Scala (voir plus haut), se hisse à de semblables hauteurs. La projection n’est, sans doute, pas le fort de Markus Brück, qui est, certes, souvent de dos, mais d’abord un saisissant Alberich, jusqu’au nu intégral.

Si ni Fasolt et Fafner, ni Froh et Donner ne sortent de l’ordinaire, Sean Panikkar réitère, après le Covent Garden, son fascinant Loge, au ténor si singulièrement charmeur. Et Wiebke Lehmkuhl est, décidément, la grande Erda de l’époque, dont le timbre et le phrasé mettent immédiatement le temps en suspens.

À la Fricka altière – de port, autant que d’attaques et de couleur – d’Ekaterina Gubanova, répond un Nicholas Brownlee, idéal déjà, par l’extension granitique de son baryton-basse, et fin prêt pour les défis que les volets suivants réservent à Wotan, puis au Voyageur (Der Wanderer).

Il faut, à présent, s’armer de patience : la première Journéen’est pas prévue avant juin 2026, et les deux dernières, la saison suivante.

MEHDI MAHDAVI