Grand Théâtre Massenet, 5 mai

Après le concert munichois de 2018, puis la sortie de l’enregistrement réalisé, en cette occasion, par le Palazzetto Bru Zane (voir O. M. n° 137 p. 74 de mars 2018 & n° 144 p. 74 de novembre 2018), nous attendions avec intérêt de voir, en scène, Le Tribut de Zamora, créé à l’Opéra de Paris (Palais Garnier), le 1er avril 1881, puis rapidement tombé dans l’oubli. L’initiative en revient à l’Opéra de Saint-Étienne, auquel, depuis trente-cinq ans, on doit tant de précieuses redécouvertes du répertoire français.

Ce spectacle, coproduit avec le Palazzetto, confirme nos premières impressions. Pour son ultime opéra, écrit à une époque où il avait, surtout, envie de se consacrer à la musique religieuse, Gounod hérite d’un livret, signé Adolphe d’Ennery et Jules Brésil, mal bâti et médiocrement versifié, dont il n’est pas satisfait. Est-ce la raison pour laquelle la partition des deux premiers actes manque à ce point d’originalité, malgré quelques jolies mélodies et un splendide septuor avec chœurs, à la fin du II ? Le III et le IV, d’une inspiration presque constamment élevée, séduisent bien davantage, sans hisser Le Tribut de Zamora au niveau de réussite de Cinq-Mars et Polyeucte, qui le précèdent dans la chronologie.

Expressément intitulé « grand opéra », avec ce que cela implique d’ancrage historique et de magnificence, cet avatar tardif des Huguenots ou Don Carlos a besoin de gros moyens pour produire pleinement son effet. Avec le budget dont il dispose, l’Opéra de Saint-Étienne ne peut pas les lui offrir, et on peut le regretter, comme on peut regretter, dans la scénographie et les costumes de Bruno de Lavenère, l’absence de toute référence à l’Espagne du IXe siècle, où se déroule l’intrigue.

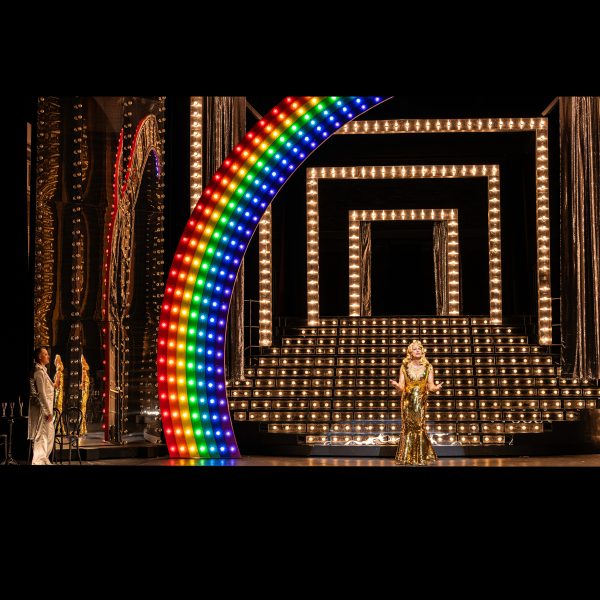

Déroutant, pour ne pas dire agaçant, pendant la première partie, le parti pris finit par convaincre dans les grands duos du III et du IV (Xaïma/Hermosa, Xaïma/Manoël, Hermosa/Ben-Saïd), Gilles Rico concentrant sa mise en scène sur les conflits intimes, auxquels il confère une vérité poignante. On oublie, alors, la tristesse du décor unique – des gradins déglingués, parfois recouverts de tissu, une roue (ou une croix) lumineuse en surplomb, devant un terne rideau gris –, comme la monotonie des costumes en noir et blanc, tempérée par de rares touches d’or, d’argent et de violet.

Pour justifier la transposition de l’action à l’époque de la création, Gilles Rico imagine que Xaïma est une hystérique, soignée dans un hôpital psychiatrique de la fin du XIXe siècle, qui pourrait être parisien. Quand elle a une crise, on l’endort, et on l’étend sur un lit. Pour elle, le monde du rêve/cauchemar s’ouvre alors : Hermosa, la « folle » du livret, en laquelle Xaïma reconnaît sa mère, est une autre pensionnaire de l’établissement ; les « femmes du peuple » (au I et au II) et les « femmes du harem » (au III) sont les infirmières ; l’ambassadeur Ben-Saïd, décidé à ravir la virginité de l’héroïne, se confond avec le médecin tortionnaire ; Manoël, le fiancé de Xaïma, est enfermé dans une camisole de force, quand il menace Ben-Saïd… et le lit finit par flotter dans les airs.

On voit bien que l’Opéra de Saint-Étienne a fait de nécessité vertu et on se prend à rêver, plus d’une fois, aux fastes visuels qu’appelle la musique. Surtout que, pour les mêmes raisons financières, il a fallu renoncer au très beau ballet du III, que Gounod avait particulièrement soigné. Pour autant, nous sommes content d’avoir vu et entendu Le Tribut de Zamora, grâce à une exécution musicale qui fait honneur à la maison.

Première bonne idée : confier la baguette à Hervé Niquet. Déjà au pupitre pour le concert munichois et le disque, le chef n’a rien perdu de ses qualités, en changeant d’orchestre. Galvanisé par son énergie et sa passion, idéalement tempérées dans les passages de douceur, l’Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire n’a pas à rougir de la comparaison avec le Münchner Rundfunkorchester. On salue, aussi, la valeureuse prestation du Chœur Lyrique, préparé par Laurent Touche.

Deuxième bonne idée : engager Jérôme Boutillier, qui incarnait le Roi, en 2018, pour le rôle central de Ben-Saïd. À 39 ans, le baryton français, qui n’a cessé de progresser, apparaît au zénith de ses moyens. Le timbre est beau, l’émission ferme et homogène, la diction impeccable, et la présence scénique impérieuse. Nous avions beaucoup apprécié Tassis Christoyannis, il y a six ans. Jérôme Boutillier nous a encore davantage convaincu, notamment dans son air du début du III (« Ô, Xaïma, daigne m’entendre »), dont nous n’avions pas conservé un souvenir aussi ébloui.

Léo Vermot-Desroches fait, également, mieux qu’Edgaras Montvidas en Manoël. La voix est plus jolie, la diction plus naturelle, l’engagement plus farouche (la scène y est certainement pour quelque chose). Et puis, on se réjouit que le jeune ténor français, excellent comédien, par ailleurs, ait, enfin, trouvé une solution à ses problèmes d’aigu, qui le handicapaient jusque-là. La crispation est, désormais, à peine perceptible.

Le reste de la distribution masculine est de haut vol : le baryton-basse Mikhail Timoshenko, si éblouissant qu’il ferait presque d’Hadjar, le généreux frère de Ben-Saïd, un personnage de premier plan ; et le ténor Kaëlig Boché, précis et percutant, en Alcade comme en Cadi.

Côté féminin, Chloé Jacob donne tellement d’elle-même en Xaïma, qu’on finit par oublier ses tensions excessives dans l’aigu – Judith van Wanroij n’était pas vraiment plus à l’aise, il y a six ans, dans une écriture réclamant un grand soprano lyrique, type Marguerite (Faust) ou Mireille. Clémence Barrabé chante fort bien dans l’épisodique Iglésia, Élodie Hache ne cessant d’impressionner en Hermosa.

Taillé sur mesure pour Gabrielle Krauss, déjà créatrice de Pauline (Polyeucte), le rôle, réclamant une amplitude exceptionnelle, typique du soprano « falcon », est dévorant. Élodie Hache l’aborde avec un aplomb sidérant, sans jamais reculer devant l’obstacle, ni le contourner, sa force de conviction reléguant à l’arrière-plan les réserves que pourrait appeler une émission, parfois, trop anguleuse.

Bilan positif, donc, pour une résurrection scénique bienvenue. Reverra-t-on, un jour, Le Tribut de Zamora ? Tant qu’à reprendre un Gounod rare, mieux vaut choisir, si l’on est tenté par la « grande forme », Polyeucte ou La Reine de Saba, et, dans un registre plus intimiste, Cinq-Mars.

RICHARD MARTET