Metropolitan Opera, 26 février

Avec cette nouvelle coproduction, créée au Teatr Wielki de Varsovie, en janvier 2023, Mariusz Trelinski revient au Metropolitan Opera de New York, après un diptyque Le Château de Barbe-Bleue/Iolantha, en 2015, et Tristan und Isolde, en 2016 : des propositions puissantes, notablement dépourvues de la moindre trace de romantisme ou de splendeur visuelle. La maison savait donc à quoi s’attendre, de la part du metteur en scène polonais.

Et, après tout, La forza del destino raconte une sombre histoire de gens désespérément malheureux et malchanceux. Mariusz Trelinski la place dans le contexte d’une dictature contemporaine, dirigée par le Marquis de Calatrava, un propriétaire d’hôtel dissolu, mélange toxique de Juan Peron et de Donald Trump. Sa mort accidentelle provoque le chaos et la guerre, dans lesquels Don Alvaro, Don Carlo et Preziosilla sont plongés. Le « refuge » de l’acte final est une station de métro postapocalyptique.

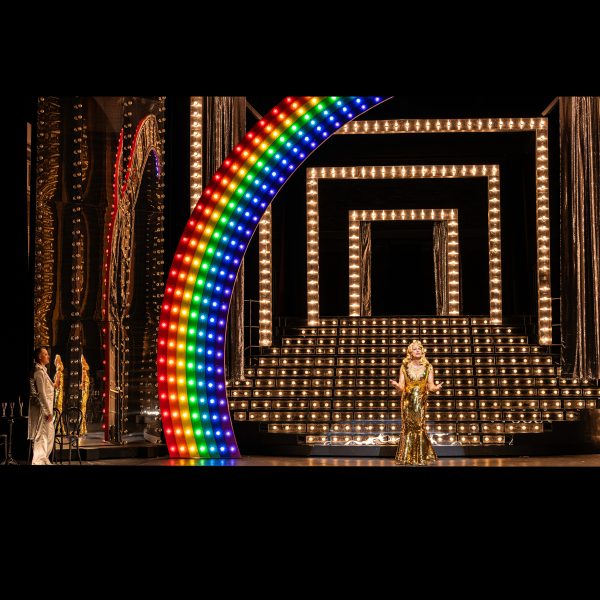

Le scénographe habituel de Mariusz Trelinski, Boris Kudlicka, conçoit un environnement dûment hideux. On se demande combien de fois encore, a fortiori après la récente Carmen (voir O. M. n° 199 p. 87 de février 2024), un décor tournant presque constamment, une clôture de fil de fer, qui met en péril la projection des voix, et un véhicule renversé, avec des gyrophares – en l’occurrence, la voiture dans laquelle s’évade Leonora –, pourront être revendiqués comme autre chose que des clichés éculés.

Ils conviennent, pourtant, au concept de mise en scène, qui fonctionne de mieux en mieux, dans ses propres termes, au fur et à mesure de la soirée. Moins pardonnable, en revanche, est la dépendance caractéristique de Mariusz Trelinski à l’égard des effets sonores extramusicaux, avec des bruits tonitruants d’hélicoptère, sortis d’Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola, accompagnant les vidéos, rien moins que nécessaires, de Bartek Macias.

Personne ne dira que la musique de Verdi, pour les scènes de Preziosilla, suggère un divertissement de grande classe, mais les lapins masqués de Playboy, exécutant la chorégraphie louche de Macko Prusak, et les costumes de Moritz Junge, aussi grotesques que peu flatteurs, de star de cabaret/dominatrice pour Judit Kutasi, par ailleurs comprimée et stridente, dans cette partie ingrate, s’avèrent risibles.

Toute la publicité du Met, pour cette production, s’est concentrée sur la première Leonora scénique de Lise Davidsen – elle l’avait chantée, en concert, à Oslo, en octobre dernier. Comme toujours, la voix de la soprano norvégienne se révèle excitante à entendre, et elle semble, plus que jamais, à l’aise sur le plan théâtral.

Son travail sur la dynamique, manifeste dans la douceur, se double d’un cantabile aussi bien conduit que chaleureux, tandis que les si aigus retentissent avec autorité, quoique à une température plus fraîche. Certaines de ses attaques, enfin, sont trop basses. Même si cette incarnation n’est pas idéale – Amelia (Un ballo in maschera) devrait mieux lui convenir –, Leonora marque un vrai succès sur l’arc de carrière de Lise Davidsen.

Brian Jagde possède nombre des attributs d’un Don Alvaro : une tessiture étendue, une intonation sûre et de l’endurance. De plus, sa stature physique et vocale s’accorde à celle de sa partenaire. Cela dit, le timbre ne pourrait être moins italien et, bien qu’il ait gagné en sensibilité dynamique, dans « O tu che in seno agli angeli » et un acte final tout à fait accompli, le ténor américain confère rarement, à la ligne et aux mots, la lumière et l’ombre nécessaires.

L’un des rares échecs de Mariusz Trelinski, dans le traitement des personnages, est de ne pas présenter Don Carlo d’une manière permettant de le distinguer parmi une foule d’hommes en uniforme. Peut-être parce que le bel instrument d’Igor Golovatenko est, manifestement, plus adapté à Giorgio Germont (La traviata) et Ford (Falstaff), le baryton russe a tendance à vociférer, à plein volume. Mais son chant honore la tradition.

D’une brutalité saisissante, le sonore Patrick Carfizzi donne – avec ce dernier – l’interprétation la plus idiomatiquement verdienne, parmi les six protagonistes. Et le plus beau Fra Melitone, sur la scène du Met, depuis Gabriel Bacquier (en 1975 et 1982).

Soloman Howard se révèle non moins inflexible et abusif en Padre Guardiano qu’en Calatrava, bien qu’il lui manque encore l’amplitude et la stabilité du premier. Que ce dédoublement d’un patriarcat cruel soit réel ou le fruit de l’esprit de Leonora reste incertain. Mais la figure du Marquis réapparaît, à ses deux enfants, à des moments clés, comme le fantôme du père, dans Hamlet – une idée saisissante, surtout lorsqu’un Calatrava spectral, et non Padre Guardiano, prend part au trio final.

Dans la fosse, le résultat est mitigé. Certes, l’orchestre maison joue merveilleusement, avec des violons au sommet de leur forme, dans le défi intense de l’Ouverture, et un solo de clarinette transcendant, dans l’envoûtante introduction à « La vita è inferno al infelice… », au III.

Bien que Yannick Nézet-Séguin génère du volume et de l’excitation dans les climax, on entend, parfois, des « effets sans causes ». Et le rythme architectural de cette partition intimidante semble irrégulier. Le retour de La forza del destino, au Met, n’en est pas moins bienvenu.

DAVID SHENGOLD