La Cuisine, 20 février

C’est dans la salle de La Cuisine, siège du Théâtre National de Nice – associé, pour cette nouvelle coproduction, à l’Opéra Nice Côte d’Azur –, qu’est programmée la création française de Guru de Laurent Petitgirard (né en 1950), dont la ville de Szczecin, en Pologne, avait accueilli la première mondiale, en 2018. Or, on sait qu’il est parfois difficile, pour un opéra, de se faire entendre dans un lieu qui n’a pas été destiné, a priori, aux représentations lyriques.

Dans la mesure où La Cuisine ne dispose pas de fosse, l’orchestre est contraint à s’installer au fond de la scène, le chef – en l’occurrence, le compositeur, lui-même – tournant le dos aux chanteurs, qui évoluent devant les spectateurs. Comme il s’agit d’un imposant ensemble de soixante-quinze musiciens, le mariage se fait difficilement : l’Orchestre Philharmonique de Nice sonne lointain, opaque, sans dynamique, les solos confiés aux bois se perdant au milieu d’un halo.

Laurent Petitgirard n’en est pas à son coup d’essai. Après Joseph Merrick dit Elephant Man, créé à Prague, en 2002, et repris à Nice, la même année, dans une mise en scène de Daniel Mesguich, le compositeur français s’attaque, cette fois, au phénomène sectaire. L’intrigue, imaginée avec le librettiste Xavier Maurel, mais inspirée d’une histoire vraie, est assez simple : reclus sur une île, les membres d’une secte accueillent de nouveaux adeptes, parmi lesquels Marie, qui vient pour tuer Guru, le grand manipulateur. Elle ne parviendra à ses fins qu’au prix d’un suicide collectif, dont elle seule sortira vivante.

L’histoire se déroule de manière linéaire, avec force déclarations prononcées par Guru et reprises par ceux qu’il tient sous sa coupe (« La vie est une mort, la mort est une vie », « Voici que l’éternité se termine et qu’elle commence »), au point que, lorsque tous s’exclament « Nous sommes les derniers », on se prépare à entendre « Nous sommes les premiers ». Ce qui ne manque pas d’arriver. Si Guru dénonce, c’est de manière un peu démonstrative !

L’opéra repose sur la présence presque continue du rôle-titre, à la fois prêcheur et envoûteur, qui laisse peu de place aux autres personnages. L’impression d’étouffement est due, bien sûr, au sujet, mais aussi à la conception même de l’ouvrage : une coulée musicale ininterrompue, avec deux ou trois brefs interludes instrumentaux, dans un langage consonant, sans surprise, ni aspérité. Quant à la prosodie, elle est parfois traitée de manière curieuse : tantôt est prononcé le « e » muet, tantôt il disparaît (dans l’expression « comme nous », par exemple), ce qui donne un côté prosaïque à la déclamation.

Le baryton Armando Noguera affronte le rôle écrasant de Guru avec résolution, et joue, tour à tour, le sermonneur et l’accusateur. Il ne s’éclipse que pour donner la parole à Marthe, sa mère, incarnée par la mezzo Marie-Ange Todorovitch, dont les raucités disent la rage trop longtemps contenue.

L’un des rares moments lyriques est laissé à Iris, la femme du protagoniste, qui intervient après la mort de leur enfant, les règles de la secte n’ayant permis de le nourrir qu’avec l’eau de la mer. La soprano Anaïs Constans trouve le ton juste, pour dire sa détresse, au fil d’un air un peu diffus, mais au profil mélodique assez bien dessiné.

Reste Marie, celle qui n’est pas d’accord, et ne chante pas. Guru le lui reproche, ce qui apporte, à la faveur d’un instant, un élément d’ironie dans le livret – à l’opéra, les personnages savent-ils qu’ils chantent ? La comédienne Sonia Petrovna prononce, avec le plus de sobriété possible, les mots que le compositeur a écrits rythmiquement, mais sa voix amplifiée donne l’impression de venir d’ailleurs, comme celle d’une narratrice, qui ne ferait pas réellement partie du drame.

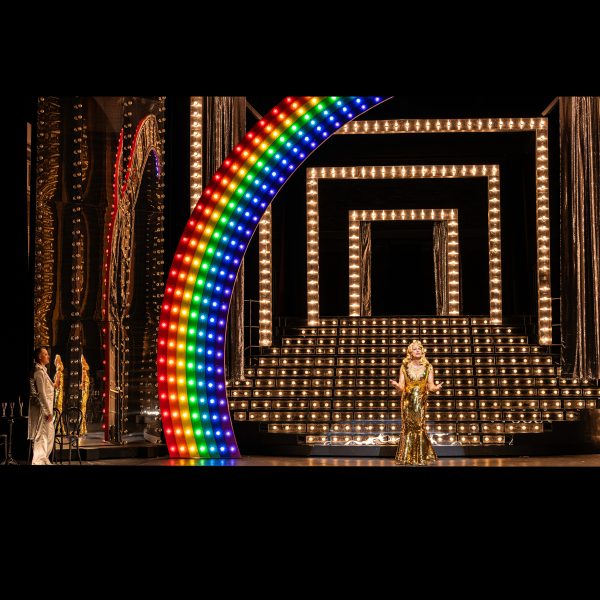

Directrice du Théâtre National de Nice, Muriel Mayette-Holtz signe, ici, sa première mise en scène d’opéra. Elle tient compte, avec prudence, des contraintes du lieu. Car l’espace est étroit, et le Chœur de l’Opéra de Nice, réduit à obéir et courber le dos, chante mieux qu’il ne s’épanouit sur le plan théâtral.

À mi-hauteur, un immense écran occupe toute la largeur : on y voit un bord de mer, en pleine lumière, qui devient coucher de soleil, lorsque Marthe évoque la mort de l’enfant, et alterne avec les visages des chanteurs, en direct et en noir et blanc. La mer est, également, projetée sur deux autres écrans, plus petits, à cour et à jardin, en compagnie des surtitres, ce qui ne contribue guère à créer un univers poétique.

Au moment des interludes instrumentaux, c’est Laurent Petitgirard qui apparaît en gros plan, parti pris aboutissant à des situations cocasses. Ainsi, lors du viol de Marie par Guru, qu’accompagne l’agitation, un peu vaine, de l’orchestre, le chef donne l’impression de galvaniser les deux protagonistes !

Il y a, dans ce spectacle, une série d’entraves, dont certaines pourraient être levées, si l’ouvrage était représenté dans un autre lieu. Peut-être trouverait-il, alors, sa vraie violence.

CHRISTIAN WASSELIN