Une longue note sombre de clarinette, un trémolo de violons près du chevalet, un arpège de harpe interrompu, un simple silence peuvent bouleverser l’auditoire d’une salle d’opéra plus sûrement qu’au concert le point culminant d’une progression symphonique. Les grands effets, au théâtre, tiennent généralement à peu de chose : ils exigent du compositeur davantage de doigté que d’invention et, surtout, de ne pas craindre les lieux communs qui sont, par définition, le plus sûr ressort de l’émotion partagée.

Voilà pourquoi certains musiciens, certains mélomanes, méprisent l’opéra. Voilà aussi pourquoi la critique du XIXe siècle avait inventé la catégorie des « symphonistes », où elle rangeait les compositeurs tenus pour incapables de réussir dans le genre lyrique, à cause de leur goût marqué pour les rythmes complexes, les harmonies rares, les modulations inouïes, les orchestrations recherchées… Berlioz, Gounod, Saint-Saëns et même Bizet ont dû affronter ces préjugés. Et Édouard Lalo (1823-1892), plus encore.

Le succès de sa Symphonie espagnole, créée par le violoniste Pablo de Sarasate, en février 1875, plus immédiat que celui de Carmen, le mois suivant, l’accueil si favorable que le public réserva à sa Rapsodie norvégienne (1879), puis à son Concerto russe (1880), auraient suffi à justifier cette étiquette de « symphoniste » ; Lalo pouvait même en tirer une fierté légitime. Aussi faut-il interpréter avec circonspection sa protestation quand le directeur de l’Opéra, Vaucorbeil, ayant refusé de monter Le Roi d’Ys (tout comme Hérodiade de Massenet…), lui offrit en compensation la composition de Namouna : « Hélas ! Que ne puis-je entrer à l’Opéra par une autre [porte] que celle de la danse ! J’ai passé ma vie à étudier la musique dramatique, j’ai un grand opéra écrit avec toute ma conscience d’artiste, et l’on me demande un ballet, genre dont j’ignore les premières notions. »

La réalité est un peu différente, et Lalo la travestit dans l’espoir que le contenu de cette lettre du 3 novembre 1879, adressée à Armand Gouzien, auteur d’un article très favorable dans Le Journal de musique, reviendra un jour ou l’autre sous la plume de son destinataire et, de là, sur le bureau du directeur de l’Opéra… Car, en vérité, jusqu’à son second mariage, en 1865, Lalo n’a guère manifesté d’intérêt pour la musique vocale au-delà de Six romances populaires sur des vers de Béranger et de Six mélodies sur des poèmes de Victor Hugo, tandis qu’il signait maintes œuvres de musique de chambre d’une tout autre envergure. Il préférait visiblement vivre modestement en donnant des leçons, et en jouant du violon ou de l’alto ici ou là, plutôt que de frapper à la porte des théâtres.

C’est sans doute pour offrir un rôle à Julie Bernier de Maligny, sa jeune épouse (il a 42 ans et elle 22) que Lalo entreprit, en mai 1866, un « grand opéra » inspiré de La Conjuration de Fiesque de Schiller, où les républicains génois combattent en vain le despotisme du duc Doria. Le sujet avait tout pour séduire ses convictions politiques libérales et très peu pour avoir quelque chance d’être représenté sous le régime de Napoléon III, « le flibustier de décembre », comme il l’appelle. Il soumit néanmoins sa partition au concours organisé en 1867 par le ministère des Beaux-Arts : classé troisième sur quarante-trois, il fit un score très honorable.

En dépit de multiples démarches, et l’appui de Gounod, Fiesque ne vit jamais les feux de la rampe et Lalo dut se contenter d’en faire exécuter des extraits au concert : l’Ouverture, -l’Intermezzo ou l’air de Léonore, adapté à la tessiture de mezzo de Julie. Édité seulement sous forme d’une réduction piano-chant, Fiesque attendit sa création jusqu’en… 2006. On découvrit alors le bien-fondé de ce qu’avait écrit son premier biographe, Georges Servière : Lalo a emprunté à cet ouvrage remisé plusieurs motifs pour en nourrir ses compositions de maturité – tant instrumentales (Symphonie en sol mineur) que lyriques (Le Roi d’Ys) – et jusqu’à ses derniers ouvrages, Néron puis La Jacquerie. Mais on sait aussi que des œuvres instrumentales de jeunesse avaient trouvé un emploi dans la partition de Fiesque. En cela, Lalo est le digne héritier de Berlioz auquel le rattachent un sens aigu des ressources de l’orchestration, un goût pour la recherche rythmique, l’horreur du banal ou des platitudes, et une façon particulière de mettre le français en musique.

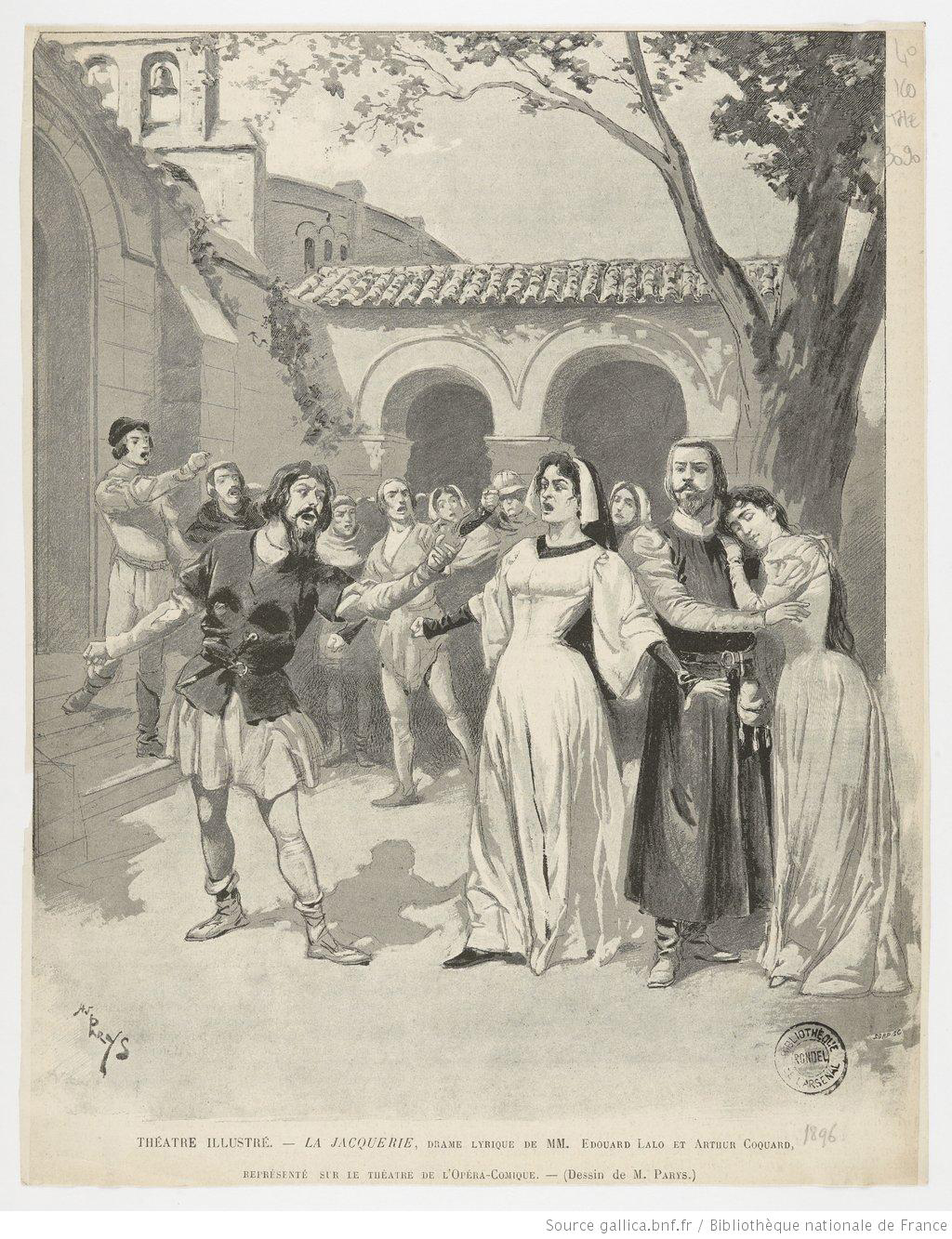

Le succès du Roi d’Ys, le 7 mai 1888, marqua un tournant décisif dans la carrière de Lalo. C’est l’incendie dramatique de la -deuxième Salle Favart, l’année précédente, qui, entraînant le remplacement du directeur de -l’Opéra-Comique, ouvrit à l’ouvrage une porte que Carvalho avait juste entrebâillée. Dès lors, certain d’être représenté, Lalo ne tarda pas à entreprendre La Jacquerie, en 1889, sur un poème d’Édouard Blau, librettiste du Roi d’Ys, et coauteur de Werther et du Cid de Massenet. L’époque voyait le retour des sujets historiques avec un souci de fidélité que le « grand opéra » ignorait, mais La Jacquerie est aussi lointainement inspirée des Scènes féodales éponymes de Prosper Mérimée que Le Pré aux Clercs l’avait été, en 1832, de la Chronique du temps de Charles IX : quelques noms, une époque et la moitié d’une situation.

-

Lire la suite dans Opéra Magazine numéro 108